ترك نشيد النبيلونغ الجرمانيّ (1200) أثره في الأدب الألماني في العصور الوسطى، وصار معيارا في الملحمة البطوليّة، وكلُّ ما جاء بعده تبعٌ له في حقل الحكايات البطولية الشعرية والنثريّة1. ونشيد غدرون (1230-1240)، الملحمة الشعرية، ليس حلقة في سلسلة الأدب الملحميّ الجرمانيّ بل رديف نشيد النبيلونغ، وإنْ كان دونه حجما وأثرا وشهرة، ونُظرَ إليهما لدى المتأخرين كالإلياذة والأوديسة، وعلى نحوٍ متقارب من العظمة الأدبيّة الجرمانيّة، مع تفضيل لنشيد النبيلونغ، إذ يقدّم كلُّ نشيد رؤيته المناقضة للآخر. غلبَ التشاؤم والحزن على نشيد النبيلونغ والفناء الذي حلَّ بمعظم أبطاله من البرغنديّين والهون، وينحو نشيد غدرون نحوا متفائلا وإحلالا للصلح والوئام ما بين الهيغلنغ والنورمان بعد طول صراع ودماء. ويرى بعض الدارسين أنَّ التشاؤمية في آخر نشيد النبيلونغ في عالم الإقطاعية القروسطيّة هي ما دفع الشاعر لكتابة نشيد غدرون، لا سيما حين نعلم أنَّ ما بعد نشيد النبيلونغ ظهرت المرثيّة، القصيدة الرثائية لقتلى النبيلونغ، وكانت تأبينًا لأبطال البرغنديين والهون وبيانَ دفاعٍ عن كريمهيلد، زوج سيغفريد، والمحرك الأول لأحداث النبيلونغ ووقائعه. مثَّلت المرثية ونشيد غدرون مستوى جديدا من الأدب الملحمي الجرماني التالي لنشيد النبيلونغ، المتأثر والمرتبط به على حدٍ سواء، برؤيتهما المتفائلة الساعية لتبديد غيوم السوداوية والأحزان التي خلّفتها نهاية النبيلونغ. وبحسب بعض التصنيفات للأدب الجرمانيّ الحكائي البطوليّ فهو على أربعة أقسام رئيسة، الأول ممثلا بنشيدي ألكسندر ورولان المكتوبين باللاتينية (850-1150)، والثاني بنشيد النبيلونغ، والثالث بالمرثيّة ونشيد غدرون، والرابع بدائرة قصائد الملك ديترش ورفاقه (800-1400)2، ولغة الأقسام الثلاثة الجرمانية العليا الوسطى. صار للمرثية ونشيد غدرون مكانة مائزة لما فيهما من إيجابية في رؤية الحياة وبُشرى للصلح والسلم وكونها ردًّا على حتمية الهلاك والانتقام المفني للناس في نشيد النبيلونغ، بعد عقود معدودة لا أكثر من انتشار النشيد وذيوعه بين الناس وتأثرهم بموضوعه وما بعثه من نوازع نفس أسيّة. لم يشتهر نشيد غدرون، على النقيض من شهرة نشيد النبيلونغ بعشرات مخطوطاته، ولم يُعثر إلا على مخطوطة واحدة له في سنة 1817 مع مخطوطات أُخَر في قلعة أمبراس في تيرول، شرق النمسا، جمعها الإمبراطور ماكسميليان الأول (1493-1519). والمخطوطة اليوم محفوظة في المكتبة الإمبراطورية في فيينا. أما مؤلفها فمجهول ويغلب الظنّ أنّ أصول نشيد غدرون هي الأناشيد الشعبية التي أنشدها الشعراء الجوالون.

يشغل سؤال أصول النصوص البطولية الجرمانيّة حيزا في حقل دراستها، وهو على قسمين، أصول مواضيع النصوص وأصول الصيغ الشعرية التي تشكّلت منها النصوص. يسهل تتبع أصول مواضيع هذه النصوص فعلى سبيل المثال موضوع نشيد هيلدبراند، على الرغم من نقصه، عن منازلة أب وابنه له أصول مختلفة واردة في ثقافات أخرى وأحداث تاريخية وأسطوريّة شاعت لدى الجرمان. ولنشيد النبيلونغ خيوط أصول تاريخية في مملكة الفرانكيين في برغندي وملكهم سيغيبرت، وسيرة الملك أتيلا الهوني. وفي قراءتي لنشيد النبيلونغ بيّنت التأثيرات الأسطوريّة الإسكندنافية/ الجرمانيّة في بُنية قصة سيغفريد ومعركة القصر، وهي تأثيرات قد تكون مباشرة واعية لدى الشاعر أو غير مباشرة ولا واعية لكنها مؤسِّسة لمعرفته ورؤيته لبُنية القصة وتفاعل عناصرها، فضلا عن الأصول التاريخية المحتملة لا سيما بشيوع حكاية سيغورد قاتل التنين في شمال أوروبا وإسكندنافيا على وجه الخصوص. لا يختلف الأمر كثيرا مع نشيد غدرون إذ يتكوّن من ثلاث حكايات نعرف منها أصل الحكاية الثانية حيث نزاع الملكين هاغن وهيتل بعد أن يخطف رجال هيتل هيلدا ابنة هاغن. يذكر المؤرخ والأديب الآيسلندي سنوري ستورلوسن (1179-1241) في كتابه إيدا النثري Prose Edda خبر المعركة الأبدية، عاصفة الثلج هيادنينغز Snow-Shower of Hiadnings، وفيها خطف الملك هيدن هيلد ابنة الملك هوغني، ثم أراد الصلح والتسوية وكانت هيلد الرسول بينهما، لكن هوغني يرفض ذلك ويصر على الحرب. تقاتل الجيشان من الصباح حتى المساء، وفي المساء تذهب هيلد إلى ميدان المعركة وتُحيي الموتى بالسحر الأسود، وهكذا تستمر المعركة حتى معركة نهاية العالم راغناروك. ثم ظهرت أيضا في حكاية آيسلنديّة بعنوان حكاية هوغني وهيدن Tale of Hogni and Hedin، ووجدت في مخطوطة من القرن الرابع عشر في حكاية تروي خبر معركة أسطورية بين جيشي الملكين هوغني وهيدن فوق جزيرة ها دامت مئة وثلاث وأربعين سنة حتى عهد الملك النرويجي أولاف تريغفسن (ت:1000م). وهي تكرار لأسطورة المعركة الأبديّة مع تغيير يسير في حبكتها. أما الحكاية الأولى وموضوعها خطف الصبي هاغن من غريفن، المخلوق الخرافيّ بجسد أسد ورأس وجناحي نسر، فمن الراجح أنّ أصلها الحكايات الشعبيّة عن غريفن الخرافيّ. وليس يستبعد أيضا أنّ الصراع ما بين الهيغلنغ والنورمان في الحكاية الثالثة، لا سيما بحكبة الخطف، متأثر بغزوات الفايكنغ في شمال أوروبا، والحروب ما بين السكسون والفرانكيين.

يقوم جواب سؤال أصول الصيغ الشعريّة أو الأناشيد الشعبيّة، إنْ وجد لهذه النصوص أصول شعبية، على القياس والتخمين إذ لا نملكها ولا نعرف الصيغ الشفويّة لها. يكتب بريان مردوخ في فصل الشعر البطولي، الكتاب الثاني من تاريخ الأدب الجرمانيّ History of German Literature الصادر عن Camden House، عن إشكالية غياب الصيغ الشفوية في الأدب الجرماني القديم: “استخدامُ الصيغِ المقرَّرة يُمكِّن الشاعرَ الشفويَّ من بناء الحدث أو الحوار في عمله الأدبيّ، وهذه أبرز السمات، على هيكلٍ من أبياتٍ موزونةٍ ملائمة. ومثلُ هذا الشعر، إذا جاء بالعاميّة وتناول موضوعات البطولة والفروسية، وُجد في جلِّ الثقافات، في الملاحم الطوال كما في المقاطع القصيرة. وبقاءُ شواهدَ منه في الإنجليزية القديمة، ولا سيّما في النوردية القديمة، يُرجِّح أنّ مثل ذلك كان أيضا في الجرمانية العليا. ونحن نعلم أنّ شارلمان كان مولعاً بمثل هذه الأناشيد وربما جمعها، غير أنّ خلفاءه والكنيسة لم يُعجَبوا بالأدب الدنيوي، وكانوا أيضا أصحابَ اليد الطولى على أدوات التدوين، فلم يُدوَّن شيءٌ من ذلك في الجرمانية. لهذا يتعذّر أيُّ تقييم دقيق للتراث البطولي في الجرمانية العليا القديمة، فما نستطيع إلا أن نقدِّم ملاحظاتٍ عن الشكل المحتمل، أمّا طبيعةُ الأداء أو شخصيةُ الشاعر فتبقى عصيّة على التحديد. إنّ المعضلةَ في الشعر الشفويّ الجرماني المبكر أنّا لا نعرف على الحقيقة كيف كان، حتى الدراسات التي أجراها ميلمان باري وألبرت لورد في التأليف الشفوي الحديث لم تُفضِ إلى بيانٍ شافٍ”. نتبيّن من هذا أنّ أصول الصيغ الشعريّة الشفويّة مجهولة لم تُحفظ بالتدوين، وما دُوّن من شعر بالجرمانيّة القديمة والوسطى فكان وفق الشعر الجِناسي، وهو نظام شعريّ استعمل في الشعر الجرمانيّ والأنجلوسكسونيّ يتألف كلّ سطرٍ فيه من شطرين، وفي كلّ شطرٍ عدد محددٍ من الأصوات المنبورة، واستخدم في قصائد مثل بيوولف وهيلدبراند وملحمة المخلّص ونشيد النبيلونغ ونشيد غدرون. وعمل بعض الدارسين مثل كارل لاخمان، في دراسة منشورة عام 1816، على استخراج الصيغ الأصلية لنشيد النبيلونغ من الأصل المخطوط، وانتهى إلى أنَّ نشيد النبيلونغ يتألف من عدد من الأناشيد والأغاني المميزة، وحذفَ لاخمان عدَّة أجزاء من نشيد النبيلونغ اعتقد أنها متأتية من زيادات أو إضافات لسدِّ الفراغات في النص، وأنتجَ نصًّا رأى فيه الصيغة الأصلية من النشيد، ويتكون من عشرين أنشودة لا غير، هي نفسها التي أنشدها شعراء مختلفون في زمانها.

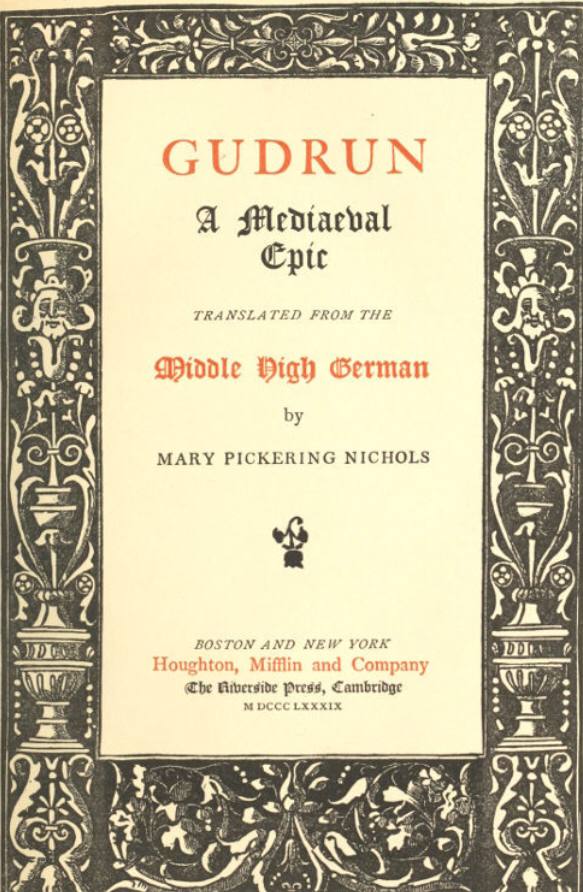

يتكون نشيد غدرون من 1705 مقطع شعري رباعي السطور منظوم على الشعر الجِناسي، في شطري كل سطر ثلاثة أصوات منبورة، ما عدا الشطر الثاني من السطر الرابع ففيه خمسة أصوات منبورة، ويختلف في ذلك عن نشيد النبيلونغ إذ في عجز السطر الرابع أربعة أصوات منبورة، غير أنّ نظامهما الشعر واحد. نقلت ماري بيكيرنغ نيكولاس في سنة 1899 النشيد إلى الإنجليزية شعرا بنظام مقاطع رباعية السطور ثنائية القافية، أول سطرين بقافية وثاني سطرين بقافية أخرى.

عالم بطوليّ أنثويّ

يتكوّن نشيد غدرون من ثلاثة أقسام رئيسة، الأول حكاية هاغن واختطافه من الوحش غريفن، والثاني حكاية ابنته هيلدا ومسعى الملك هيتل لزواجها، والثالث حكاية ابنتها غدرون واختطافها ثم تحريرها. تقوم حَبكة النشيد على موضوع الاختطاف، وتُعلّم أحداثه سمة التماثل، فخطفُ غريفن للصبي هاغن يتكرر بخطف رجال هيتل لهيلدا، ويتكرر أيضًا بخطف هارتموت غدرون أو سبيها من قصرها على رأس جيشه النورمانيّ الغازي بلادها. وكل المخطوفين الثلاثة يرجعون، بطريقة أو بأخرى، إلى ديارهم، فهاغن الصبي يقتل وحوش غريفن ويرجع مع بحّارةٍ إلى بلاده أيرلندا، وبالصلح والزواج ينتهي النزاع بين جيشي هاغن وهيتل على هيلدا، ويسترد الهيغلنغ وأحلافهم بحدّ الحسام المخطوفة غدرون. أما التماثل فنلحظه لا في تكرار الأحداث الرئيسة ومُحرّكاتها بل في الشخصيات وأسمائها، فأوتي اسمُ أمِ سيغباند وزوجته، وهيلدا اسم زوجة هاغن (ابن سيغباند) وابنته، ومثلما يُخطفُ هاغن ابن أوتي تُخطف هيلدا ابنة هاغن وتُخطف غدرون ابنة هيلدا. يبرز هذا التماثل في شخصيات الأمهات سمة السلطة الأنثويّة، فأوتي يموت عنها زوجها غير وتبقى تحكم مع ابنها سيغباند، وحين يرجع هاغن إلى أبويه لا يُعرف إلا بفضل علامة الصليب الذهب في صدره، ولا تعرف العلامة إلا أمه أوتي، ويكون لهيلدا ابنة هاغن السلطة في حشد الجيوش وإرسالها إلى نورماندي لتحرير ابنتها غدرون، وغدرون بعد هزيمة النورمان تسعى في إبرام الصلح وإحلال السلام وتزويج خطّابها وأخيها، فتمدُّ بالزواج حبال الصلة الوثيقة بين الملوك المتصارعين والممالك المتناحرة، ولا يتمُّ لها ذلك إلا بموافقة أمها هيلدا ومباركتها. أما الرجال فلهم مكانتهم وتأثيرهم في أحداث النشيد غير أنّهم عند مرحلة ما يخرجون بلا أثر وإن بقوا فإنَّ محفّزاتهم مرتبطة بالمرأة، فالملك غير يموت ويترك السلطة لزوجته أوتي وابنه سيغباند، ويُظهر سيغباند ضعفا في حضرة زوجته هيلدا ويستجيب لطلبها بإقامة احتفالات كما اعتادت في بلادها، ويُقتل هيتل مخلّفا السلطة لزوجته هيلدا، ويكون لغدرون الحظ الوافر في الصلح والسلم، ولا يشذُّ عن هذه الحالِ إلا هاغن. لكن بتدقيق النظر في هاغن فإنَّه لا ينتمي إلى نوع الرجال الملحمة، فأول أمره اختطفه وحش أسطوري وأخذه إلى جزيرة بعيدة، حيث حُبس مع الجواري الثلاث، وهناك قتلَ حيوانا أشبه بالحرباء وشرب دمه فصارت له قوّة اثني عشر رجلا وتفتّقت معرفته العقلية واشتدّ ذكاؤه، وغدا محاربا لا يُقهر، وخبره في الملحمة قصير إذ يُستبعد بعد أن تتزوج ابنته هيلدا بالملك هيتل، مع أنّ بلاده ليست ببعيدة ولا هو كبير السن حتى لا يقوى على قتال. ومما يزيد حال هاغن فرادة عن سائر رجال الملحمة أنَّ إحدى الجواري الثلاث اللائي رافقنه حين خرج من الجزيرة، واسمها هيلدبورغ، بقيت محافظة على حسنها وبهائها على مر السنين، ورافقت ابنته هيلدا حين خرجت مخطوفة وهاربة إلى الملك هيتل، ثم خُطفت مع حفيدته غدرون على يد هارتموت وبقيت معها أربعة عشر عاما، وهي مدة حبس غدرون في نورماندي، ثم بعد ذلك تكون في سن يُمكّنها من الزواج فتُزوّجها غدرون بهارتموت، الذي أحبّها وخطبها ورفضته لأنهما غير متكافئين في النسب ثم خطفها بعد ذلك. زوّجت غدرون امرأة من جيل جدّها هاغن برجلٍ من جيلها. لا يجري الزمن على هيلدبورغ وهذا إما بإهمال من الشاعر وإما بقصدٍ بأنَّ هذا المرأة ليست من بني البشر وإما أنَّ لها قوى خارقة، وفي كلا الاحتمالين، أو سواهما، فإنَّ تفرُّدها يلقي بظلاله على تفرّد هاغن الغائب عن قسم غدرون في الملحمة، وفي كونه مختلفا عن سائر رجال الملحمة الذين يُلقى عليهم ظلال الزوجات والحبيبات. لا يقتصر حال رجال الملحمة على هذا التناقص والتراجع في حضرة النساء، فتظهر رجولتهم مُحفَّزة بالنساء ونظرتهنّ أو نظرة العالم إليهم بسبب نسائهم. يركب هاغن البحر في أثر رجال هيتل الذين هربوا بابنته هيلدا، وما مراده إلا أن يسترد ابنته بل شرفه، وتجري على شاطئ بلاد الهيغلنغ موقعة ما بين هاغن ورجاله وهيتل ورجاله، وكانت لتودي بحياة معظم الجيشين لولا دعوة الصلح التي نادى بها هيتل بعد توسّلات حبيبته هيلدا. وحين غزا هيروك بجيشه بلاد هيتل، بعد أن رفض خطبته لابنته غدرون، تجري على أسوار قصره معركة حامية الوطيس يعلو فيها كعب هيروك على غريمه، يُنادي هيتل بالصلح وتُخاطبه غدرون من شرفات القصر، وهي تراقب المعركة، أن ينظر إلى الدماء السائلة على الزرود والصرعى على أسوار القصر، وأن يدرك خطرَ هيروك وبأسه، وأن يجيب رجاءها ويجنح للسلم. لكن هيروك لا يضع السلاح حتى يُزوّج غدرون فيُوعد بذاك.

اشتركت هيلدا وابنتها غدرون في أنّهما السبب في اندلاع الصراع والقتال والسبب في إنهائه أيضًا، فمحرك الرجال إلى المعركة هي المرأة، ودافعهم إلى السلم المرأة أيضًا. خرجَ هيتل على رأس جيش في أثر النورمان الذين خطفوا ابنته غدرون، وتجري بينهما موقعة حامية الوطيس على شاطئ الذئاب فيُقتلُ هيتل المستنفر رجاله إنقاذًا لابنته وشرف مملكته. وحين غزا الهيغلنغ نورماندي بجيش جرَّار وأوقعوا بالنورمان مقتلة مهولة تحوَّلت إلى مذبحة طالت حتى النساء والرضّع في المهود، جاءت أوترِن، أخت هارتموت، إلى غدرون تتوسّل إليها أن تنقذ أخاها من الهلاك بسيف المحارب فاتي، وتسألها ذلك بحق ما أبدته لها من تعاطف وحب في سابق الأيام، وتضرعت لها بمصير أبويهما الواحد، إذ قتلا في الحرب، فتطلبُ غدرون من هيروك أن يوقف المعركة وينقذ هارتموت، فكان لها ما أرادت. يبدو إنجاد غدرون لخاطفها هارتموت في أول وهلة بفضل توسّلات أوترِن، وهو كذلك إلى حدٍ ما، غير أنّه -وإنْ أبدت غدرون استجابتها تأثُّرًا بتوسّلات أوترِن- فإنَّه بالحقّ ردُّ دين لهارتموت الذي أنقذ غدرون من الهلاك قبيلها حين أغرت أمه غيرلند رجالها بالذهب والمال إنْ قتل أحدهم غدرون وجواريها، فانطلقَ وغدٌ شقيٌ أبصره هارتموت وصاح به متوعدا إن فعلها ليقتلنه وأهله أجمعين. وازنت استجابةُ غدرون لتسولات أوترِن نجاتَها من الموت بفضل هارتموت، وهو الآخر نجا من القتل بفضل أخته وغدرون. إنَّ فواعل الهلاك والإنقاذ في هذا الحدث نساء، وما الوغد وهارتموت إلا فاعل متأثّر لا مؤثّر، وفعلهما متأتٍّ من فعل أنثويّ أول، فالوغد يتحرّك بوعدِ غيرلند، وهارتموت يتحرّك بفعل الوغد، ثم تتوسل أوترِن بغدرون فتستجيب لها. يتّسع الأمر ليشمل أحوالا أُخَر يكون شرف الملك والمحارب مقرونا بالمرأة ورجولته مُحفّزة بها. يُقبل في جيش الهيغلنغ الغازي نورماندي أورتون، أخو غدرون، ويخرج برفقة هيروك مستطلعا حال البلد ومتسقِّطًا أخبار أخته، وحين يلتقيان عند الشاطئ، ويتعرّفان على بعض، يرفض الأخُ أخذ أخته معه على الرغم من رغبة أخته وخاطبها، فما أُخذَ بقوة السلاح لا بد أن يُستردّ بقوّة السلاح، والشرف المخطوف بالسيف سيُحرر بالسيف. في مشهدٍ تعلو الرجولة وقيمها وشرف الرجل على حريّة نسائه يُغادر أورتون غدرون، يتركُها تراقب المركب يشق الماء مبتعدا عنها، لترجع إلى سجنها وعبوديتها وعذابها. تُدرك غدرون ساعتئذ أنَّ حريتها دانية منها لكنّها محكومة بعالم الرجولة الذي، وللمفارقة، يستمدُّ ثوابته من المرأة وشرفها. فلا تقوم الرجولة إلا بالذود عن الحمى والبذل عن الذمار، عن نساء الأهل والعشيرة. وفي نزال الملك هيروك ولودفغ، أبي هارتموت، خارج أسوار قصر النورمان، يسقط هيروك من حصانه، فما كانت حميّته واستفزاز لقتال خصمه وردّ الاعتبار لنفسه إلا خجله من مخطوبته غدرون لو أنّها رأته وعيّرته بذلك في يوم، فقام وقاتل قتالا بئيسا وضرب عنق لودفغ ليمحو العار المتخيّل لسقطته من عين مخطوبته.

لا تغيب المرأة حتى عن تلك الشؤون المتعلقة بالرجال وحدهم، أي الحرب وحيلها، فيتكرر عصيان الرجال لنصح ملكتهم في حادثتين أودت بحياتهم وآل رأيهم إلى هزيمة وخسار، لتبرز رجاحة عقل المرأة وصواب رأيها حتى في غير شأنها واختصاصها. أقبل النورمان يريدون زواج غدرون بهارتموت أو خطفها، بعد أن علموا بمغيب أبيها وجيشه وارتحالهم إلى سيلاند لنجدة الملك هيروك، فتأمر الملكة هيلدا رجالها أن يوصدوا مداخل سور القصر وينزلوا المتاريس، فعصى الجند أمرها وخرجوا للقتال فهُزموا ونُهب القصر وخطفت غدرون. وحين أقبل الهيغلنغ ليستردوا ما أخذه النورمان منهم وتحرير غدرون تطلب الملكة غيرلند من ابنها أن يتحصّن في القصر ويقفل مداخل السور، فينهرها عن قولها ويخرج إلى عدوه، لكنه يُهزم شرّ هزيمة. لعلّ القارئ يحسبُ أنَّ رفض هارتموت لطلب أمه ونهره لها كان من صلابة في الرأي وعلو أمره على أمرها، غير أنّ الحقيقة سوى ذلك، وإنْ ظهرَ في أثناء المعركة الأخيرة وما تلا أسره في مظهر الرجل الحازم العاقل الشجاع، يزيل عن نفسه هزل الحال التي كان عليها. حين جاء هارتموت بغدرون إلى نورماندي أسلمَ أمرها إلى أمه غيرلند، وظلَّ طوال مدة حبس غدرون، التي امتدَّت أربعة عشر عاما، تبعًا لأمه ممتثلًا لرأيها على الرغم من أنه أبصر سوء معاملتها لمحبوبته وإذلالها وعقابها لها وإنزالها إلى مرتبة الخادمة والعبدة. وكلما أبدى امتعاضا أو رفضا لما تصنعه بغدرون طلبت منه أن يترك الأمر لها، إنْ كان يريد من غدرون أن تلين لجانبه وتقبل به بعلا. هكذا بقي هارتموت ألعوبة بيد أمه في شأن غدرون. في الجهة المقابلة فإنَّ حال غيرلند وغدرون كان صراعا بين امرأتين، أم ومحبوبة الابن. تموّه غيرلند أنّها تريد إقناع غدرون بقبول حياتها الجديدة والرضا بزواج ابنها، غير أنَّها كان تقسو عليها رغبة منها في إذلالها وكسر أنفتها والحط من كبريائها وإخضاعها بجعلها خادمة ذليلة تنهض بالأعمال الحقيرة. تقول لابنها إنّها تفعل ما تفعله في سبيله وغدرون تأبى ذلك، فاترك لي أمرها حتى يلين لك رأسها وتميل إليك نفسها. تستمر مأساة غدرون في غياب هارتموت، فلا يظهر في أثناء ذلك إلا لِماما تاركا لأمه مهمة إذلال غدرون وقهرها من دون نية لشيء أحيانا سوى تعذيبها بالخدمة والعمل. السؤال لماذا أذّلت غيرلند غدرون؟ تدّعي غيرلند أنّ غايتها جعلها تقبل بزواج هارتموت، وتقتنع ألا حياة لها سوى ذلك، غير أنَّ هذا الإذلال يصبح غايةً في نفسه، فهي تذلها لأجل الإذلال، وترى في ذلك استعلاءً عليها واستردادًا لكرامتها وأفضليّتها. ولمَ ذاك؟ لأن غدرون وأبويها رفضوا هارتموت لأنه ابن لودفغ أحد أتباع جدها هاغن ويحكم بلادا نالها منه، فهو ليس جديرا بها ولا كفؤا لها. لذا فإن دوافع غيرلند في الحطّ من غدرون لتفصح لها بالإذلال أنها دون من رفضتهم استقلالا بقدرهم واستخفافا بمنزلتهم. حرّك التنافس الأنثويّ والضغينة في صدر غيرلند هذا الصراع، وكلما زادت غيرلند من قسوتها اشتدّت صلابة غدرون، وما خضعت لها ولا سلّمت قيادها، حتى أزفت اللحظة الفارقة ودنا أجل الخلاص، فاقتحم الهيغلنغ قصر النورمان وجرَّ المحارب الأشيب فاتي غيرلند من شعرها وضرب عنقها على مرأى من الأشهاد. تبلغ السلطة الأنثوية ذروتها في آخر النشيد، فبعد أن تضع الحرب أوزارها بهزيمة النورمان، وأخذ هارتموت وأخته أوترِن والنورمان أسرى إلى بلاد الهيغلنغ، تسعى غدرون إلى الصلح والسلم ما بين قومها والنورمان، فتطلب الصلح من أمها هيلدا، التي صارت صاحبة الأمر والسلطان على الملوك جميعا بعد مقتل زوجها، وتلحُّ عليها وتراجعها في ذلك حتى لانت ورضيت بذلك بعد طول صراع ومعاناة. اشتركت النساء في كل أحداث النشيد فهنَّ فواعله الرئيسة والمؤثِّرة، وعليهن وبسببهن تُبنى الأحداث والوقائع. وفي عالم بطوليّ يخصُّ الرجال كانت الأنثى تتسيّده وتحرِّكه بوجهٍ أو بآخر.

ثلاثة رجال وامرأة واحدة

اقترن مسعى الزواج بالحرب في الحكايات البطوليّة الجرمانيّة والآيسلنديّة، لذا فموضوع الحب والزواج من السمات المميّزة لهذه العوالم البطوليّة، وعلى اختلاف دور المرأة في صنع الحدث وبُنية الفعل السرديّ فلا يمكن تغييبها أو تهميش دورها حتى لو كانت شخصية ثانويّة أو تتحرك في قالب شخصيّة تخيّيلة بسمات محددة. تلتقي عند غدرون وتنتهي إليها فواعل عالم البطولة في الملحمة، وفي مسعى زواجها تتكشّف لنا طبيعة هذا العالم الاجتماعية والسياسية والعسكريّة، وما يجري في بُلُط الملوك ويدور في أروقة قصورهم. يذيع صيت جمال غدرون ابنة الملك هيتل فيطلب خطبتها الرجال، ويأتون أباها يسألونه زواجها فيصدّهم ويردّهم خائبين على أعقابهم. يبرز ثلاثة خطّاب تنافسوا على خطب ودّ غدرون ونيل حبّها، فلم يحظوا بما أرادوا لأسباب متباينة وتباينت لذلك ردود أفعالهم. نتج عن هذا الخلاف توترٌ دراميّ واشتداد الحبكة في النشيد والتقاء عناصرها الفاعلة، وأبانت عن عالم معقّد من الطبقيّة والعلاقة بالآخر والخصومة بين الممالك. كان أول الثلاثة سيغفريد الموريّ، ملك بلاد المور، والمور لفظ أطلق على المسلمين والعرب والبربر في المدوّنات والنصوص الأوروبيّة في القرون الوسطى، وخُصّ به سكان شمال إفريقيا والأندلس. جسّد سيغفريد الآخر المختلف معتقدًا، فهو وثني، عن غدرون النصرانيّة، والنصرانيّة دين أبطال النشيد وأكّده الشاعر في غير موضعٍ، مع أنَّ اسمه جرمانيّ/ نصرانيّ من أبوين ليسا على الدين نفسه بلفظ الشاعر، فأبوه موريّ وثنيّ كما الراجح، وهو مختلف في لون البشرة عن غدرون مع اضطراب الشاعر في ذلك، إذ وصفه أول الأمر عندما خطب غدرون أنّه أسمر البشرة داكنها (سوداء). جعلَ الشاعر من لون بشرته أمرًا يُتعجب منه حين قال إنْ غدرون أحسنت إليه مع أنّه أسمر البشرة. ثم يرجع في آخر القصيدة حين تزوّج سيغفريد بأخت هيروك ليقول عن لون بشرته بيضاء ناصعة وشعر ذهب اللون، وقرن اللون هذه المرة باسمه النصرانيّ، وألمح إلى معتقد أمه النصرانيّ حين خالف معتقدها عن معتقد أبيه، ليجوّز زواج سيغفريد الوثني بأخت هيروك النصرانيّة. غير أنّه قال بتمنّعها من منحه حبّها وعلّل ذلك لغلبة طبع العذراء عليها. اختلف سيغفريد عن غدرون بمعتقده ولونه بشرته، لذا فهو يخالفها في عقله وجسده، فكان رفض تزويجه إياها متوقّعا حتى لو كان ملك المور وثريًا وكثير الجند. لم يكشف الشاعر عن سبب الرفض الحقيقيّ سوى أنفة أبيها الملك هيتل وكبريائه الطاغية، لكنه قال قولةً لا تترك مجالا للشك في أن الرفض لاختلاف المعتقد فصرّح أنّه ما كان ليتزوّجها أبدًا. هذا النفي والتأكيد باستحالة الاقتران بينهما أبدا ليس يُفسّر إلا تفسيرًا دينيًا، وإنْ انقلب عليه الشاعر في آخر القصيدة حين زوّجه أخت هيروك، لكن الزواج هنا بدافع المصالحة والسلام لا دافع الحب جاء من أجله سيغفريد الموريّ بلادَ الهيغلنغ يطلب مصاهرتهم. أما ثاني الثلاثة فهو هارتموت النورمانيّ، وكان أكثر خطّابها حبًا لها ورغبة في زواجها، حتى إنّه أرسل إليها أكثر من مرةٍ ولما رفض جاء بنفسه فرُفض أيضًا. اشترك في أمر خطبته أبوه وأمه، مما أعطى خطبته غدرون بُعدا عائليا واشتدَّت بها الرابطة الأسريّة، وذلك لأن سبب الرفض لم يخصّ هارتموت وحده بل أهله ومملكته كلّها، فنسبه دون نسب غدرون، ومنزلته دون منزلتها فهو ابن لودفغ الذي كان تابعا لجدّها هاغن، ومملكته ليست إلا هبة وليست حقه الشرعيّ الموروث. برزت في خطبة هارتموت معارضة هيلدا الشديدة، رافضة كلَّ الرفض أن تتزوج ابنتها ابن تابع أبيها. ردُّ الخاطب الولهان على أعقابه خائبًا، فاستثير بالرفض حفيظة أبويه، وسعيا من أجل ابنهما وردّ الوجاهة لكرامتهما المهدرة بأن يعيناه في الحصول على غدرون وإنْ بالحيلة والخديعة. يتّضح لنا في رفض خطبة هارتموت الطبقيّة في عالم النشيد الإقطاعي الأرستقراطي، فابنة الملك لا يتزوجها إلا ابن ملك يكافئها في النسب والمُلك، ولن تتزوّجه حتى لو كان ملكا ما دام دونها في المقام. أما ثالث الثلاثة فهو هيروك ملك سيلاند، لا ينقص من قدره شيء في النسب والملك والثراء والجمال والأتباع، أقبل على الملك هيتل يخطب ابنته لكن ما نال مراده وخيّب الرفض آماله، ولأن الرفض لم يكن لسبب وجيه اشتدَّ الحنق به وعزم على أخذ ما مُنع بقوَّة السلاح.

اختلفت ردود أفعال الخطّاب الثلاثة على اختلاف أسباب الرفض، فحين خرج سيغفريد مردودا خائبا تألم لذلك كثيرا، وأخذ يعيث ببلاد هيتل خرابا قبل رجوعه إلى بلاد المور ومتعهّدًا بكرهٍ لهم وعداء لا يتزعزع لكنه تزعزع. ولم يجد هيروك بدًا من الإقبال بجيش جرار على بلاد الهيغلنغ، على حين غرّة، وهجم على قصر هيتل. خرجَ هيتل ليصدّ المعتدين على بلاده، وجرت بينهما موقعة حامية الوطيس، كانت الغلبة فيها لهيروك، فنادى هيتل بالصلح، ونادى هيروك بقبول ذلك بشرط الزواج، فحثّت غدرون أباها على ذلك، وتمَّ الأمر بأن خُطبت غدرون لهيروك. اتّفق القوم عندئذ على الزواج بعد زمن، وقفلَ هيروك راجعا إلى بلاده فائزا بمخطوبته. أما رد هارتموت فسيكون بخطف غدرون. يشتدُّ الصراع الثلاثي عندئذ، وتبرزُ لدينا ثلاثة أنماط من السلوك الرجوليّ، يُنفّس سيغفريد الموريّ عن غضبه بأن عاث فسادا في بلاد هيتل ومتوعدًا الهيغلنغ بكرهٍ دائم وعداء، وآثر هارتموت طريق الخداع، ورفض هيروك أن تُرد خطبته وعزم على نيل ما يريد بالسيف. في نشيد النبيلونغ حين يُعلم سيغفريد أباه برغبته في زواج كريمهيلد يُخبره أنّه إذا لم ينلها بالرضا سينالها بشجاعته، فيجيبه أبوه علّمتني الأيام أنّ ما من امرئ نال حبَّ امرأة بالغصب قطُّ. يتبيّن لنا صحّة هذا القول ونقيضه في حالة غدرون وهيروك وهارتموت. هيروك بطلٌ خاطبٌ نموذجيّ في الحكايات الملحميّة بموضوع مسعى الزواج، فهو يقاتل من أجل المرأة، ويسعى بكلّ سبل الرجولة والإقدام في بلوغها، وكان له ما أراد. وهنا نقيض قول سيغموند والد سيغفريد، وسنتبيّن صحّته لاحقا. حين يعلم سيغفريد أنَّ هيروك خطبَ غدرون يحمي أنفه غضبًا، ويغزو سيلاند، وما مراده إلا حلّ النزاع بين الخاطبين على المخطوبة بالسيف، وحلّ النزاع بالقتال عادة جرمانيّة وإسكندنافيّة مشهورة تغصّ بها الحكايات الآيسلنديّة، فإن كان هيروك نال غدرون بالقوّة فإنّه بهزيمة هيروك سينال مخطوبته رغمَ أنف ذويها إذ هزم هازمهم. تضحى المعادلة بين الهيغلنغ والسيلانديين والمور محكومة بالحرب، يغزو المور سيلاند فيشرفون على النصر ليرسل هيروك مستنجدًا بأصهاره فيقبلون عليه بجيش جرار يقوده هيتل فيهزمون المور. ينتهز هارتموت الفرصة حينئذ ويقبل مع أبيه بجيش النورمان على بلاد غدرون ويحاصرون القصر، يرسل هارتموت برسالة إليها إما أن تقبلي بزواجي وإما أن أقتحم عليكم القصر، ترفض غدرون زواجه لأنها مخطوبة لرجل آخر وبينهما عهد زواج أبديّ. لم يختر هارتموت سبل الرجال في حل النزاع بل عمد إلى المكر والخديعة، فيقتحم بجيشه قصر هيتل فيقتل وينهب ويحرق ويخطف غدرون منطلقا بها إلى نورماندي. مكثت غدرون أربعة عشر عاما في ذل الخطف والخدمة والعبوديّة، وأساءت غيرلند، أم هارتموت، إليها وجواريها أيما إساءة، معللة ذلك لابنها أنّها تريد أن تليّن طبعها فترضى به زوجا، وفي حقيقة أمرها تريد استرداد كرامتها المهدرة برفض غدرون زواج ابنها لأنه دونها في المكانة. حافظت غدرون على ولائها لخاطبها هيروك فلم تدنّس شرفها، وأبت أن تذل لغيرلند، وصدّت هارتموت عما أراد بزواجها. سلكت في ذلك درب العفة والوفاء، ولنا في بينيلوبي خير مثال، ولزمت نفسها وعهدها حتى أتاها الفرج. هنا تتبيّن لنا صحّة قول سيغموند لا يُنال حبُّ المرأة بالغصب أبدًا. في سنين الخطف تجهّز الهيغلنغ وحالفوا المور على غزو نورماندي وتحرير غدرون بقيادة هيلدا، بعد مقتل هيتل وكثير من رجاله في معركة شاطئ الذئاب، التي اشترك فيها الخطّاب الثلاثة وذويهم إثر تحالف هيتل وهروك وسيغفريد، في سعيهم لاسترداد غدرون بعد خطفها. اجتمع لهيلدا جيش جرّار مستوفز للثأر والانتقام لمذبحة قصر هيتل والرجوع بأميرتهم المخطوفة غدرون.

كان هارتموت أقل رجولة من بين الثلاثة في الصراع على غدرون، فهو من آثر المكر والخيانة وانتهاز فرصة لا يُحارب فيها جيش أبيها هيتل فخطف محبوبته وانتهب قومها، وفي بلاده قاست غدرون الأمرَّين على يد أمه أبانت عن ضعفه وخضوعه لها، وعندما قابل جيش الهيغلنغ الغازي قاتلَ قتالا بئيسا لكنّه أُسرَ في آخر المطاف وأُخذَ مع الأسرى إلى بلاد الهيغلنغ. سعى الشاعر إلى تنظيف صورته مما تلطّخ بها، فكان أول ذلك عندما نهرَ أمه حين طلبت منه التحصّن في القصر وأنّ عندهم ما يكفيهم من المؤونة سنةً من الزمن، ثم خروجه إلى عدوه لقتالهم مع ما يراه من كثرتهم وبأسهم ونصرهم الوشيك، وفي نجدته غدرون بتوعّده الوغد الذي أراد قتلها بالهلاك هو وأهله أجمعين. غير أنَّ ما أعاد صورته فارسا مثالا ورجلا شريفا كان على يد غدرون التي أرادت التوفيق بين ممالك خطّابها الثلاثة ومملكة أبيها، فسعت إلى إحلال السلام والصلح وإنهاء الصراع فيما بينهم وعليها، فزوّجته بوصيفتها هيلدبورغ، وزوّجت سيغفريد الموري بأخت هيروك، وزوّجت أخاها أورتون بأخت هارتموت أوترِن، وتزوجت هي هيروك. انتهت بسلام وسعادة منافسة الملوك الثلاثة على الأميرة الواحدة، وتصالحت الممالك المتحاربة على اختلافها مكانتها وديانتها وشعوبها، واستعيد النظام والالتئام لعالم نشيد غدرون من غير هلاك مُفنٍ ولا دمار شامل يعمُّ الجميع كحال عالم نشيد النبيلونغ. انتهى نشيد غدرون بفرح بعد حزن، وراحة بعد شقاء، ورضا بعد سخط، وزواج سعيد بعد خطبة عسيرة.

1- The German Heroic Narratives – Susann Samples

2- لا يشمل هذا التصنيف كلَّ الأدب البطولي الجرمانيّ، فلدينا في الألف الأول نشيد هيلدبراند المدون بالجرمانية العليا القديمة، وملحمة المخلِّص بالسكسونيّة القديمة (الجرمانيّة السفلى القديمة)، وفي القرن العاشر والحادي عشر نشيدا والتر ورولان، وهما مدوّنان باللاتينيّة. نلحظ هنا أنّ الأدب الجرمانيّ عموما، والبطوليّ خصوصا، ما بين القرنين التاسع والثاني عشر، دوّن بالجرمانية واللاتينية، لكن من بعد نشيد النبيلونغ فإنَّ اللغة الغالبة هي الجرمانيّة العليا الوسطى، التي استمرت بالتطوّر والتحديث والتوحيد حتى استقرّ بها الحال اليوم على اللغة الألمانيّة المتسعملة منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر.