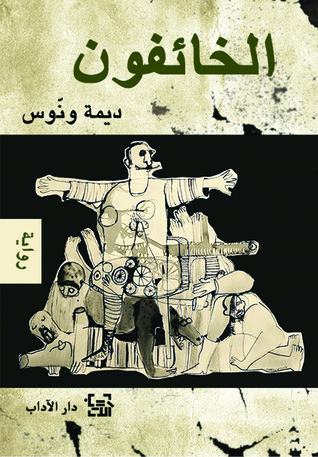

حين تكون مخاوفنا من الأمراض أو الموت أو فقدان من نحب مُصاحبة لنا، حين نخاف حتى الخوف، وأن نبقى بأمان بعيدين عن وحش الخوف المتربص بنا، وأن لا نطأ بأقدامنا تلك المنطقة التي تنتظر كل شخص منا وتجعله في مواجهة مخاوفه، ذلك الظلام القاسي الممتد على مساحة كبيرة من حياتنا وأعمارنا، في مساكننا والشوارع ومحلات عملنا، أن يكون الخوف هو الوجه الآخر لحياتك، فتعتاده، وتصبح حياتك بلا معنًى من دونه، أو هكذا أصبحنا نتخيل، ما يحمله الخوف من مشاعر غريبة ومجهولة تجعل كل الأشياء حوله خاضعة له يسيطر عليها. هكذا أرادت أن توصل لنا ديمة ونّوس في روايتها عن حياة أبطالها سواء على المستوى الشخصي أو علاقتهم مع الآخر، هذا الآخر الكبير الذي اسمه الوطن- سوريا-.

سليمى تلك البطلة التي تعاني من خوف مزمن وتراجع طبيبها، يصطدمها قدرها مع خائف آخر نسيم، الكاتب الذي يكتب باسم مستعار، نسيم تلك الشخصية، الرجل الشرقي، والذي لا أدري لماذا تُصرُّ الكثير من الروائيات العربيات أن تبقى صورتهن عن الرجل الشرقي في كتاباتهن واحدة ونمطية، لا يهتم للأنثى، ذو علاقات كثيرة، يخون أو لا يخون، لا داعي أن تصفه بهذه الصفة فرغم كل نسائه، تبقى عاشقة له، ليستمر مسلسل طويل من الأدب العربي الذي تكتبه المرأة، يحوي صورة شرقي وصفة زير النساء وتبعاتها ملتصقة به، والسؤال متى ستُحدّث هذه الصورة وتتغير. نسيم الذي يُسلّم أوراقه لسليمى لتقرأ أو ربما لتكمل مسيرة الخوف التي ابتدأها الاثنان، لكنه يُفضل الانسحاب أو حتى الهرب من مواجهة الواقع.

سلمى وسليمى

شخصيتان إحداهما حقيقية والأخرى خيالية، تمثل حياتهما محوري الرواية، لديهما الكثير من التشابه من حياتهما، حتى لتبدو في كثير من الأحيان أن كلتا الشخصيتين واحدة، وأن ما يخافان منه هو واحد، ما دام المسرح هو سوريا، فكل سُكّان هذه البقعة من الأرض يعيشون حياة واحدة ومخاوفهم ذاتها. ما بين طفولة تائهة بفقدان الأب، وشباب ضائع في عصر الموت والطغيان، حين تُجرر الثورة ضد الشيطان معها الجميع وتضعهم في حلبة النزال مع الموت وجلاوزته، تضحى الحياة بلا قيمة وعدمية، ويُطرح السؤال في نفوس أبطال هذه الرواية، كيف تستمر الحياة مع هذا الخوف، والخوف ممَ ونحن من كبرنا والخوف مخلوط في دمائنا وفي كل شيء منا، ولربما أكثر صورة تهكمية ساخرة تراجيدية وصفت بها ديمة المخاوف هي الخوف من الخوف. فأي بؤس يعيش به هؤلاء السوريون، وأي ظلامية أوصلتهم إليها الأقدار، أن تعيش حياتك تنتظر نهاية مخاوفٍ وبداية أخرى، لتبقى عالقا وغارقا، في سواد عظيم وحياة لا تعرف منها شيئًا يعني الفرح أو الطمأنينة. حياة تراجيدية لكل هؤلاء، سلمى وسليمى ونسيم وليلى، هل هذا ما أرادت أن توصله ديمة أن تقول “إن حياة الإنسان السوري حياة تراجيدية” ومن لا يوافقها على هذا، إنها القيامة التي قامت فوق رؤوسهم لعشرات المرات على مدار أقل من عقد، لكن قبل كل قيامة هناك قيامتهم الخاصة، الخوف القابع في دواخلهم.

إن التشابه الكبير في حياة سلمى وسليمى، يبدو في كثير الأحداث مكررا، وهنا يُطرح السؤال عن جدوى هذا التشابه شبه المنسوخ، الذي كان كأن الاثنتين تدوران في حلقة واحدة مما جعل نقرأ أحداثًا ونشعر كأننا قرأناها، على الرغم أن هذا التشابه كان مقصودا وبُنيت عليه مخاوف وأفكار واعترافات أردات سليمى قولها لنسيم، التي تشك أنه يكتب حياتها وحياة أهلها، لكن أن نعيش الحياتين بطفولة وشباب ومخاوف مرتين، أرى أنها نقطة ضعف الرواية الوحيد، مع صورة نسيم ذات الطابع الشرقي النمطي.

تتناول الرواية مواضيع شتّى وكثيرة، تخص الثورة السورية والنظام وشبيّحته، والنقد الاجتماعي للمدراس في سوريا الأسد ومستشفياتها، وتنقد الإنسان السوري المرمي في سجون خوفه والذي يسنى الحياة لانه يخاف حتى أن يحيا. وكذلك تُسلط الرواية الضوء على الطائفة العلوية حياتها ولهجتها، وذاك التغيّر التوحشي الذي أضحاه البعض بعد الثورة.

ذاكرة الأطفال الحيّة

ذاكرة أبطالها وهم صغار، كانت مادة لكثير من أحداث رواياتها، بسرد رصين تطرح رؤى الطفل وماضيه، وفتح بوابة إلى الخلف، لتحاكي الطفل الذي عاش منذ سنين خلت، لتبدو هذه الذاكرة كاميرا بشاشة عرض، تسجله أعين الصغار وتدونه يد الكبار، إن هذا المزيج بين فكر الطفل وحكي وسرد البالغ، هي الوصفة التي يعتمدها الرواة، فيُصيب أحدهم ويفشل الآخر، فأن تُنطق الطفل الذي يسكن في كهوف شخصيتك، يعني لا أن تغوص في تركيبة شخصيتك النفسية والعقلية فقط، بل أن تجتاح ذاكرته، أن تخلقه في عالم الورق والخيال بطلا بالغا، ثم تبدأ بإعادته للخلف في محاكاة لتسجيلات الذاكرة، يجعلك تقف على حافة وادٍ سحيق. وأيُّ زلة تُطيح بمنظومتك السردية والمنطقية، وتجعل من ذاكرة الأطفال، على الرغم من كل جمالها المطلق بتشتيتها وتجميعها للأحداث، ذاكرةَ إنسان مصاب بالزهايمر، لا يدري كيف عاش وكيف يصف حاله. ذاكرة الأطفال منبع يجتاحه الراوي، لكن يجب عليه أن يملك أدوات وإمكانيات تجعله قادرًا في السيطرة عليها.

سرد الرواية المتجانس بمساريه الواقعي المتمثل بسليمى والتخيلي الذي كتبه نسيم والمتمثل بسلمى، محكوم بانضباط ورصانة، فهو يبدو كقطعة واحدة، ومكتوب بنَفَسٍ واحد، واستطاعت الكاتبة أن تُنهيه كما بدأته، بجمل قصيرة تارة ومتوسطة تارة أخرى، دون أن تُسهب في سرد طويل دون نقطة نهاية أو فاصلة تُقطِّع بها الأحداث، تسرد الأحداث وتبنيها بقوالب متناسقة القياس، جدار سردي طويل، صفحة تلو أخرى وحدث يتبع آخر، لتُبرز قدراتها السردية وسيطرتها على السرد بجلاء بيّن.