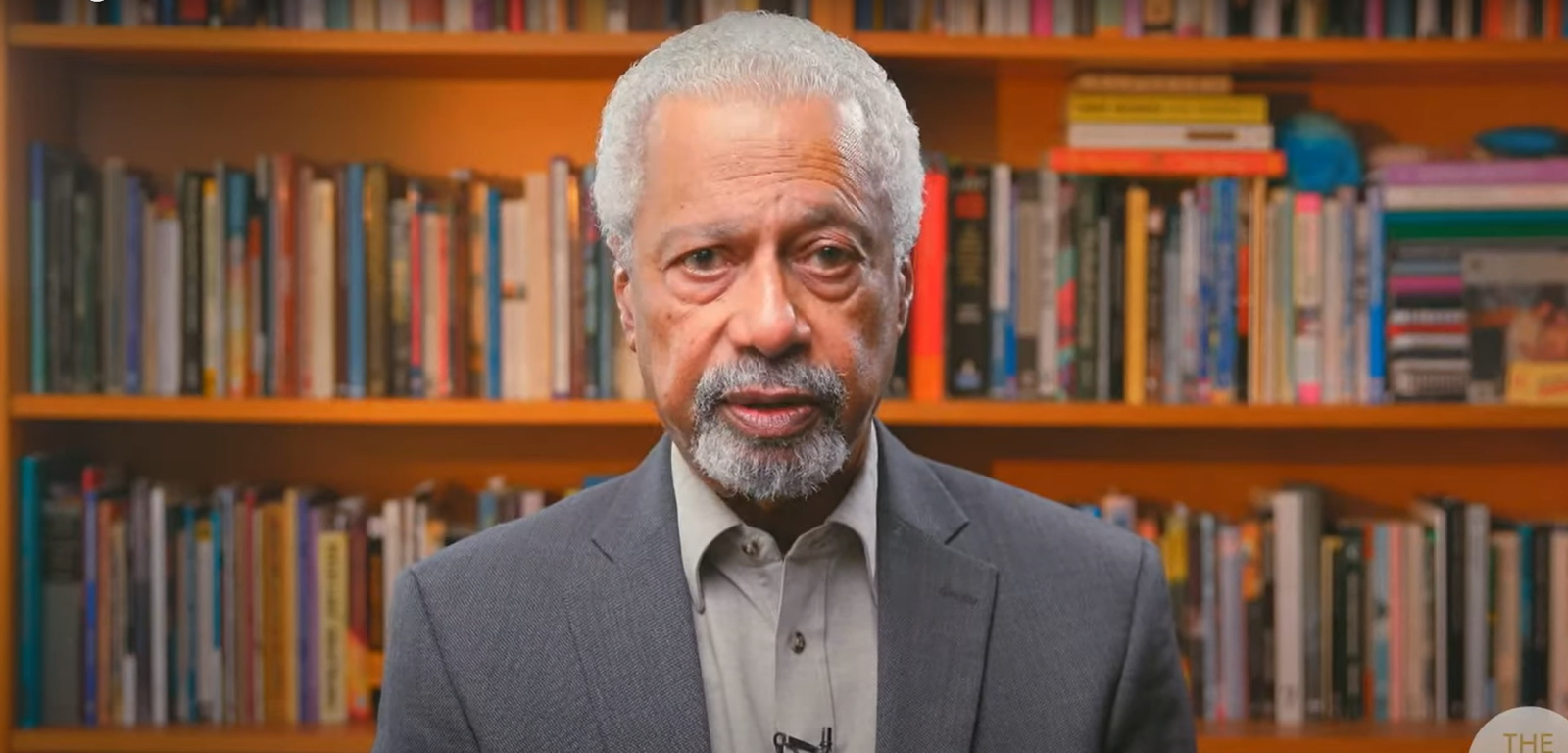

كلمة عبد الرزاق قرنح ألقاها على شرف تسلمه جائزة نوبل في الأدب 2021، ونشرت مصوَّرة ومكتوبة في موقع النوبل. وجاءت بعنوان “الكتابة”.

دائما ما كانت الكتابة مسَرَّة. حتى وأنا تلميذٌ في المدرسة كنتُ أتطلَّع إلى حصة الكتابة لقصة، أو أي ما وجدَ المعلمون فيه نفع لنا، أكثر من أي حصة أخرى في جدول الدروس. يلفُّ الصمتُ الجميعَ بعدها وقد انحنوا فوق رَحْلاتهم لاستحضار شيء يستحق الذكر من الذاكرة أو الخيال. لم يكن في هذه الجهود الصبيانيّة رغبةٌ في قول كلامٍ بعينه، أو استذكار تجربة فارقة، أو التعبير عن رأي صارمٍ أو الإفصاحٍ عن مظلمة. ولم تتطلب أيٌّ من هذه الجهود قارئًا عدا المعلم الذي شجَّعهم في تمرين لتحسين مهاراتنا الخِطابيّة. لقد كتبتُ كما وُجِّهتُ أن أكتبَ ولأني ذقتُ حلاوة ذاك التمرين.

مرَّتِ السنون، عندما صرتُ بنفسي معلمَ مدرسة، وكان عليَّ أن أحظى بهذه التجربة لكن من منظور آخر، حين أقعد صامتًا في الفصل والتلاميذ منكبُّون على واجبهم. فيذكُّرني ذاك بقصيدة د. هـ. لورانس، أقتبس منها بعض السطور:

’من قصيدة “صفوة المدرسة”‘

وأنا قاعدٌ في نهاية الفصل، وحيدًا

أراقبُ الأولاد بقمصانهم الصيفيِّة

رؤوسهم محنيِّة في انشغال بما يكتبون

يرفعُ صبيٌ تلوَ الآخر وجهه

ينظرُ إليَّ؛

يتأملَ بهدوءٍ سادر

ناظرًا، ولا يُبصر.

.

ثم يطأطئ مجددًا،

بحبورٍ نَزْرٍ مبتهجًا بصنيعه،

مبعدًا ناظريه عني مجددًا،

حاظيًا بما رغبَ فيه،

حاظيًا بالذي لا بد منه.

.

لم تكن حصة الكتابة، التي تحدثتُ عنها وتمرُّ على ذكرها هذه القصيدة، كتابةً بالمعنى الذي سيتكشَّف لي فيما بعد. لم تكن مدفوعة الأجر، ولا موجَّهة، أو مسبورة الأغوار، أو معمول عليها مرة تلو أخرى بلا نهاية. كتبت في أيام الصبا تلك بخطٍ مستقيم، وأن أتحدثَ بلا تردد أو تصحيح، ببراءة محضة. وكذلك قرأتُ على نحوٍ من الإهمال، وبلا توجيه أيضًا، ولم أدركْ في حينها مدى الترابط الوثيق بين هذه النشاطات. أحيانا، حين لم يكن من الضروري الاستيقاظ مبكرًا لأجل المدرسة، أسهر في القراءة حتى يأتي والدي، وكان مصابا بالأرق، فيجبرني على الذهاب إلى غرفتي ليُطفئ الضوء. وليس بمقدورك أن تقول له، وإن تجرأت على فعلها، بأنه هو الآخر ما زال ساهرًا فلمَ لا تسهر، فما هذا بالأسلوب تُخاطب به والدك. على أي حال، كان سُهاده في الظلام، والضوء مطفأ حتى لا يُزعجَ والدتي، وستبقى إرشادات إطفاء الضوء على حالها.

قُوبلت القراءة والكتابة اللاحقتان باطِّراد بتجربة الصبا الاعتباطية، لكنها ما فتئت أن تكون مسرَّة ونادرًا ما أضحت صراعًا. صارت، مع ذلك، تدريجيًا نوعًا مختلفًا من السرور. ولم أتبيَّن هذا تماما حتى ذهبتُ للعيش في إنجلترا. وهنا، في خضمِّ حنيني للوطن وكرب حياة الغريب، بدأت بالتفكُّر كثيرًا فيما لم أُعملْ فكري فيه من قبل. ومن تلك الحقبة، والفاقة المديدة والانسلاخ، بدأت بمزاولة نوعٍ مغاير من الكتابة. وتجلَّى لي شيئًا فشيئًا ما كنتُ بحاجة إلى قوله، وأنَّ أمامي مهمَّة يجب أن تتم، وحسراتٌ ومظالمُ لا بد تُستخلص ويعاد النظر فيها. في مادة العمل الأول، تفكَّرتُ فيما خلَّفته ورائي في الرحلة المتهوِّرة من منزلي. تصاعدتْ فوضى بالغة في حيواتنا منتصفَ الستينات، وعُتِّمَ على صواب الحياة وخطئها بالوحشية التي رافقتِ التغييرات التي جُلبت بثورة عام 1964: اعتقالات، إعدامات، تفجيرات، إذلال واضطهدات من كل حدَبٍ وصوب بلا نهاية. في خضمِّ هذه الاحداث وبذهنية يافع، كان من المتعذَّر التفكير بوضوح في الآثار المستقبلية لما يجري أو مسبباته التاريخية.

في سنواتي المبكرة التي عشتها في لندن حَسْبُ امتلكتُ القدرة على التفكير في هذه القضايا، وأن أركِّز على قبح صنائع بمقدورنا أن نُلحقها ببعضنا، وأعيدَ النظر في الأكاذيب والأوهام التي سلَّينا بها أنفسنا. كان تاريخنا مُتحاملا، صامتا عن الكثير من القسوة، وسياستُنا عنصريّة، وقادت مباشرةً إلى الاضطهادات التي تلتِ الثورة، حين ذُبحَ الآباء أمام أطفالهم، واُعتديَ على البنات قُبالة أمهاتهن. لم يجعلني العيش في إنجلترا، بعيدًا عن تلك الأحداث، في منأى عن ألا تعتمل بعمقٍ في عقلي، لرُّبما بسبب ذلك كنت أضعفَ من مقاومة قوة ذكريات صارخة على العكس لو كنتُ وسط الناس الذين ما زالوا يعايشون تبعاتها. بيد أني كنت مضطربًا بذكريات أخرى لا علاقة لها بتلك الأحداث: قساوة الوالدين على أطفالهم، والطريقة التي حُرم بها الناس التعبير الكامل بسبب معتقدات اجتماعية أو نوعيّة (جندرية)، عدم المساواة المُداهنة للعوز والاستقلال. هذه القضايا حاضرة في حياة البشرية جمعاء ولا تخصنا دون سوانا، لكنها لا تشخصُ في ذهنك على الدوام حتى تسترعي الظروف انتباهك نحوها. يساورني شكٌ بأن هذه واحدة من أعباء الناس الذين فرُّوا من الصدمة وألفوا أنفسهم يعيشون بأمان، بعيدًا عما خلفوه وراء ظهورهم. في آخر المطاف بدأت بالكتابة عن بعض تلك التأملات، ليس بطريقة مطَّرِدة أو منتظمة، ليس بعد، بل سعيًا خلف راحة يمحضها انقشاع جزء من الحيرة والتشويش عن عقلي.

بمرور الوقت، توضَّحَ بأن ما كان زعزعة ضاربة الجذور قد بدأ بالاستكنان. وزامن هذا تاريخٌ جديد أقل تعقيدٍ في حال تشييد، وتحوّل وحتى طمس ما حدث، ويُعاد بناؤه ليناسب الحقائق المُزامنة. لم يكن هذا التاريخ الجديد والميسَّر محضَ صنيعة المنتصرين الحتميَّة، الذين دائما ما حازوا حريَّة تشييد رواية حسب اختيارهم، لكنه يُناسب الشرَّاح والدارسين والكتَّاب الذين لا يملكون اهتمامًا حقيقيًّا بنا، أو من ينظرون إلينا بمِنظار يوافقَ رؤيتهم للعالم، ويحتاجون إلى رواية مألوفة عن التحرير العرقي والتقدُّم. أضحى من الضروري وقتها رفض تاريخ يتجاهلُ عناصرَ ماديّة شهدت حقبة أبكر، البنايات، والإنجازات، والحنان، جعلت الحياة مُحتملة. بعد سنوات عدَّة، تمشَّيتُ في شوارع البلدة التي ترعرعتُ فيها ورأيت انحطاط الأشياء والأماكن والناس، الذين وَخَطَ الشيب شعرهم ودَرِدوا [فقدوا أسنانهم] وفي حال خوفٍ من فقدان ذاكرة الماضي. تحتَّم حينذ بذل مجهودٍ للحفاظِ على تلك الذاكرة، والكتابة عما حدث، واسترداد اللحظات وقصص الناس الذين عاشوها وفهموا أنفسهم من خلالها. كان من اللازم أن أكتب عن الاضطهاد والقسوة التي سعى حكَّامنا المغرمون بذواتهم وأحقيتهم التامة لمحوها من ذاكرتنا.

لدينا أيضا فهم آخر للتاريخ من الضروري معالجته، اتَّضح أفضل حين عشتُ بالقرب من مصدره في إنجلترا، وأوضحَ من ذلك الذي تلقيته في أثناء تعليمي الاستعماري في زنجبار. كنا، أبناء جيلي، أطفال الاستعمار على نحوٍ لا يشابه آباءنا ولا الذين أتوا من بعدنا، أو في الأقل ليس على ذات الشاكلة. ولا أعني في هذا أننا انسلخنا عن قيم آبائنا أو من جاء بعدنا تخلصوا من التأثير الاستعماري. فما أرومه أننا نشأنا وتعلمنا في تلك الحقبة ذات الثقة الاستعمارية الشمّاء، في الأقل في أجزاء عالمنا، حين نكَّرتِ الهيمنة ذاتها الحقيقية بلطيف القول، ورضينا بتلك الأحبولة. أشيرُ إلى حقبة ما قبل حملات إنهاء الاستعمار التي اجتاحتِ البلاد ولفتت انتباهنا نحو نهبِ الحكم الاستعماريّ. أما من جاء بعدنا فلهم خيباتهم ما بعد الاستعماريّة وأوهامهم التي تربِّت بيدها عليهم، وربما لم يروا بوضوح، أو بالعمق الضروري اللازم، الشاكلةَ التي مسختِ المجابهةُ الاستعماريّة بها حيواتنا، كان فسادنا وفوضانا على نحوٍ ما جزءًا من التركة الاستعمارية. أصبحَ بعض هذه القضايا أوضح لعينيَّ في إنجلترا، لا لأني قابلت أناسًا وضَّحوها لي في محادثتهم أو قاعات الدرس، بل لأني امتلكتُ فَهْمًا أفضلَ حول آليتهم القصصية عن أنفسهم التي شكَّلت امرأً مثلي، في كتاباتهم وحوارهم العاديّ على حد سواء، في مرحهم وهم يهللون للنكات العنصريّة في التلفزيون وأماكن أخرى، في عدائيتهم الطليقة التي قابلتها كلَّ لقاء يوميّ في الأسواق والمكاتب والحافلات. ليس بمقدوري فعل أيّ شيء تجاه هذا الاستقبال، لكن كما تعلمت القراءة بفهم أكبر فقد نَمَتْ رغبة في الكتابة رافضةً خُلاصاتٍ معتدَّة بنفسها لأناس استحقرونا واستصغرونا.

بيد أنَّ الكتابة لا يمكن أن تكون حول العِراك والجدليات بل في التنشيط والترويح. لا تكمن الكتابة في الحديث عن شيء واحد، أو هذه القضية أو تلك، أو هذا الشأن أو ذاك، وما دام أنها تهمُّ الحياة البشرية بطريقة أو بأخرى، يصبح موضوعها عاجلًا أو آجلا في القسوة والحب والضعف. أومن أن على الكتابة أيضًا تبيان ما يُمكن أن يحدث خلاف ذلك، ما تعمى عن رؤيته العين المستبِّدة المتشددة، ما يجعل الناس، وإن بدوا ضئيلي المكانة، يشعرون بالثقة بأنفسهم بغض النظر عن ازدراء الآخرين. هكذا وجدتُ من الضروري أن أكتب عن هذا كذلك، وأن أكتب بصدق محض، حتى يتجلَّى القبحُ والفضيلة معًا، ويتخلَّص الوجود البشري من التبسيطات والقوالب الجاهزة. حين ينجح هذا سيبزغُ جمالٌ منه. يفسح هذا الأسلوب من التبصُّر المجالَ للهشاشة والضعف، وللرقة وسطَ القسوة، ولاستيعاب اللطف من مصادرٍ غير متوقَّعة. لأجل هذه الأسباب كانت الكتابة جديرةً بالاعتبار ومستوعبةً مَفْصلًا من حياتي. ثمة مفاصلُ أخرى، بالطبع، لكنها ليست شأننا في هذه المناسبة. وعلى نحوٍ عجيب قليلا، ما زالت مسَّرةُ الصبا في الكتابة التي تطرقتُ إليها في مستهل حديثي حاضرةً بعد مضي كل العقود.

أنهي حديثي بالتعبير عن أعمق الامتنان للأكاديمية السويديّة لخلعها عليَّ هذا الشرف المبجَّل وعلى عملي. ممتن لكم من صميم قلبي.