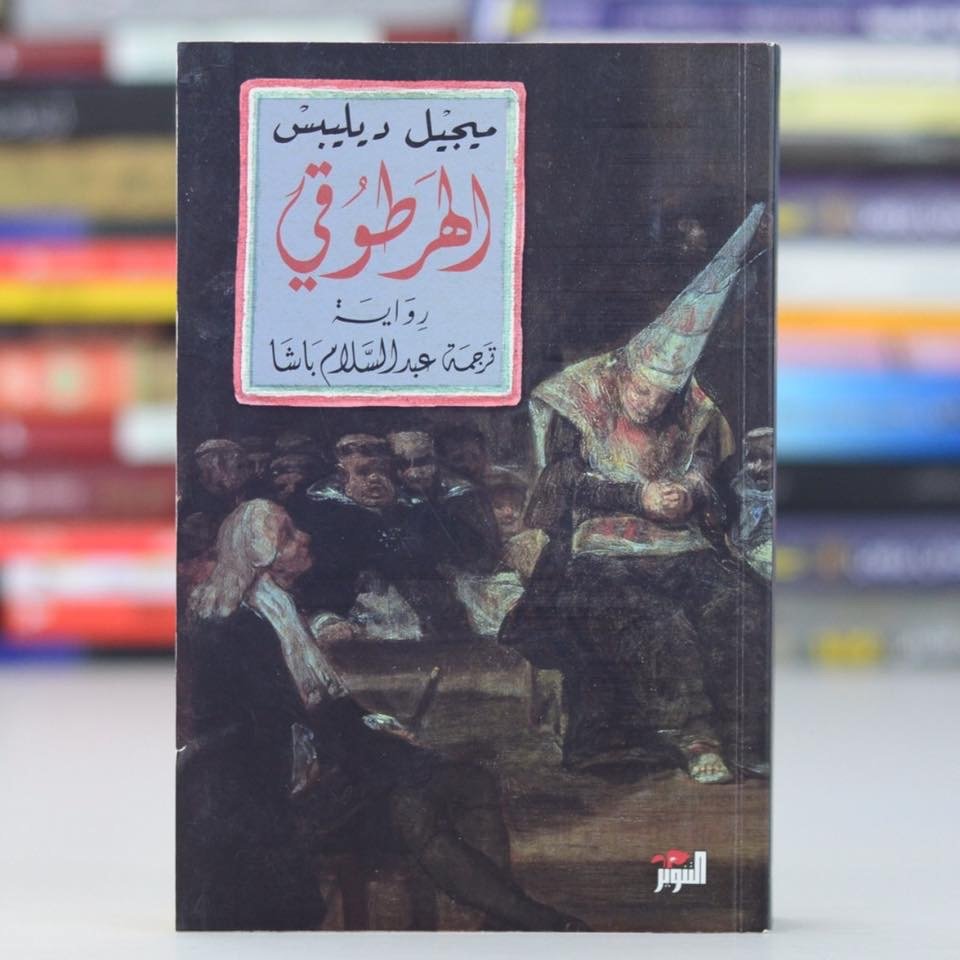

رواية التخيّل التاريخي التي تتناول حقبة مهمة من التاريخ الأوروبي الحديث والإصلاح الديني والصراع بين المذاهب المسيحية في أوروبا وإسبانيا تحديدا في النصف الأول من القرن السادس عشر، ومحاكم التفتيش وشهداء العقيدة اللوثرية (المهرطقون كما كانوا يُتهمون ويُعاقبون). عاشت عائلة ثيبريانو برناردو سالثيدو، الابن الوحيد للدون برناردو، في بلد الوليد حيث كانت ولادته بعد طول انتظار في عائلة عُرفت بضعف نجاعة إنجابها ليولد الابن الوحيد ثيبريانو رفقة مصيبة وفاة أمه بعد أيام قلائل. هذا اللقاء بين الموت والحياة، وإيقاد روح الابن الذي تلاه انطفاء روح الأم، لمّحت لنا عن الحياة التي ارتسمت وسترتسم لثيبريانو فحضوره الجالب للموت، أو كما سماه أبوه الصغير قاتل أمه، وترتّب عليه أيضا تشكل ملامح علاقة الأب برناردو بابنه، العلاقة التي لم تتكون فيها أي أواصر للأبوة والبنوة ولا الحب والعاطفة التي قد تربط أي والد بوليده.

قُسِّمت الرواية إلى ثلاثة فصول رئيسة، تسبقها توطئة للمستقبل مستخدما الكاتب فيها الاستباقية عارضا رحلة ثيبريانو إلى ألمانيا، وهي الرحلة التي حدثت في السنوات الأخيرة من حياته. واستخدم الكاتب في سرده المكاني في التوطئة ما أسميته السرد المكاني القنديلي* إذ يلتزم الكاتب بمساحة معينة ضيقة من المكان تتحرك فيها الشخصيات، وهذه المسافة تبقى ذات أبعاد ثابتة يستكشف فيها القارئ مع الشخصية المقصودة المكان بمساحة لا تتجاوز ما يُضيئه القنديل (متر إلى مترين).

ينتاول الكتاب الأول (السنوات الأولى) حياة دون برناردو وزوجته -التي يبتدئ الكاتب سرد الأحداث انطلاقا من بواكير القرن السادس عشر (زمن الرواية)- اللذين يُولد لهما ابن وحيد، ولم يكن مجيئه إلا منذرًا بوفاة الأم مما سلب هذه الفرحة بهجتها والولادة قيمتها، ليمر الأب بعدها باكتئاب ما بعد الوفاة ورغبته بالزواج وكونه رجلا لزوجة وامرأة واحدة لكنه يتغير بعدها ليكون رجلا لزوجة واحدة فقط، ويبدأ بمحاولته اصطياد مينرفينا التي جلبها لتكون مرضعة ابنه، وتبوء محاولاته بالفشل في ظل تمنعها ورغبتها أن تكون مرضعة للصغير فقط. ثم يقع في شباك العاهرة بترا جيورجيغو فظنَّها محظيته وأسكنها في بيته ليكتشف عن طريق أخيه دون أجاناثيو أنها تخدعه وأنه يضع اسم العائلة على المحك. رسم الكتاب الأول حياة ما بعد وفاة الأم، ورُكّز على حياة دون برناردو النفسية والاجتماعية والتغييرات التي طرأت عليه بعد وفاة زوجته وعلاقته بابنه الصغير ثيبريانو التي لم تكن حسنة، فهو يشعر بأن ابنه سبب وفاة والدته بل ويصفه بأنه الصغير قاتل أمه لذا فلم يكنُّ له تجاه ابنه أي مشاعر أبوية، وحاول أن يثير موضوع العلاقة مع مينرفينا وفشله في الوصول إليها مستغلا إياها في اتهامها بأنها لم تعمل على توطيد علاقة الابن بأبيه وتحاول إبعاده عنه، ليقرر بعدها إبعاد الصغير الذي تعلّق بمرضعته ومربيته التي تلّقى معها أول بواكير العقيدة التي ستكون حجرة زواية التغيير في حياته وختامها وجدَّ في إرسال ابنه إلى مدرسة اللقطاء، الفعل الذي مثّلَ الحجرَ الذي يضرب فيه عصفورين منتقما من ابنه (لقتله زوجته) ومينرفينا المربية (لتمنعها عنه).

يتناول الكتاب الثاني (كتاب الهرطقة) في الرواية، حياة ثيبريانو الصغير في مدرسة اللقطاء الداخلية التي أرسلها إليه والده في نوع من التأديب وتعليم الحياة/ والانتقام من الصغير قاتل أمه. يقضي ثيبريانو في مدرسة اللقطاء ثلاثة أعوام يتعلم فيها ما أمكنه أن يتعلم ليبرز بين أقرانه ذكاءً وقوةً على الرغم من صغر حجمه ونحافته، يموت والده في سنته الثالثة في المدرسة بسبب الطاعون الذي ضرب المدينة، ليتخرج في المدرسة بعدها ويعيش مع عمه وزوجته حتى بلوغ رشده وإدارة أملاك أبيه. تتشكل هوية ثيبريانو في المدرسة من عدة مواضع دينية وأخلاقية وحياتية وجسدية وتعرّفه على أنماط مختلفة من العالم الشاسع الذي حرمته منه مينرفينا كما يُخبر نفسه. ويرسم ميجيل ديليبس مقاربة ومقابلة في شخصية ثيبريانو مع أوديب، فأوديب الذي قتل أبيه دون أن يعلم وتزوج أمه دون أن يعلم أيضا، نجد تشكل القصة مقاربا في بناء شخصية ثيبريانو في مرحلة التكوين (الانتقال من الطفولة إلى البلوغ). يصفه أبوه بأنه “الصغير قاتل أمه” وقتله لأمه كان عبر وفاتها بعد ولادته، وهي عملية قتل غير مقصودة وغير متعمدة ولا يُعاقب عليها ثيبريانو لكنها كانت كفيلة بأن يُسربله أبوه بها رغما عنه، وهذه هي الخطيئة الأولى غير المعتمدة لثيبريانو والخارجة عن إرادته، لم تكن خطيئته غير المتعمدة الأولى في قتل أمه فقط بل كانت سببا لقطيعة مع أبيه الذي بقي ينظر إليه مُذنبا، هذه العلاقة التي اتسمت بخشونة، إذ تعامل دون برناردو مع ابنه ولم يتعاطف معه كثيرا بل رأى في كثير من الأحيان أن معاملة ابنه ومينرفينا بقسوة تمنحه اللذة وشعور الانتقام وبلغت ذروة هذه القطيعة بينهما بإرسال ابنه إلى مدرسة اللقطاء، هذا الإرسال الذي توج القتل للأب في نفسِ الابن وهنا يرسم لنا مشهدا أوديبيا مضاعفا ومغلظّا بقتل الأبوين البيولوجيين دفعة واحدة، الأول آني والآخر ذو مدة من الزمن لكن جوهريا ونفسيا مات مع وفاة الأم “قتلها” بعد الولادة. وتمثلت الخطيئة الثانية -لكنها متعمدة هذه المرة- في مضاجعته مينرفينا مربيته ومرضعته وأمه الثانية، وأنقل مقتطفا من حوار ثيبريانو أثناء اعترافه للأب توبال:

*

لقد ضاجعت مرضعتي، يا أبتِ، المرأة التي أرضعتني من صدرها.

رد عليه الأب:

هذا يشبه مضاجعتك أمك ذاتها، يا ثبيريانو.

*

نرى هنا ارتكاب خطيئة أوديب لكنه ارتكاب متعمد يستمر فيه الاثنان حتى يُكشفان من قبل زوجة عمه. رسمت هاتان الخطيئتان (غير المقصودة والمقصودة) على سواء بداية مسار ثيبريانو مع الخطيئة وصراع الذات والعقيدة. واستمر في صفة جلبه الموت والخراب بحضوره إذ أُبعدت مينرفينا ولم يرَها إلا قبيل موته في مشهد درامي عاطفي يحبس الدمع.

بعد الكتاب الأول الذي كان سردًا لماضي العائلة التي ولد فيها ثبيريانو لتتشكل للقارئ القاعدة التي انطلقت منها الأحداث (زمانيا ومكانيا) وتصاعديا باتجاه الكتاب الثاني الذي يمثل رواية تكوين في تنشئة ثيبريانو وانتقاله من عالم الصبا والطفولة إلى عالم البلوغ والشباب لنصل إلى الكتاب الثالث (مسائل الإيمان) من الرواية، الذي يمثل عِماد الرواية والقمة التي تتأزم وتلتقي فيها ذروة أحداث القصة والتاريخ المسيحي والصراع الديني ومحاكمة المعتنقين للمذاهب المسيحية غير الكاثوليكية كاللوثرية. واستمرارا في توضيح مسار حياة ثيبريانو فإن الكاتب يُكمل سرده لقصة ثيبريانو الذي سعى خلف إعلاء شأنه فعمل في صناعة المعاطف وحصل على الدكتوراة في القانون وأصبح ثريا وتزوج من تيودوميرا. هذا الزواج الذي يعد ثالث أهم الأحداث التي شكلت شخصيته وفكره (بعد حدث وفاة الأم والعلاقة بمينرفينا) لكن لهذا الزواج معاناته الخاصة ومشاكله التي ألقت بثقلها على كاهل ثيبريانو. فعلى الرغم من أن فارق الحجم بين تيو وثيبريانو كان بارزا؛ فتيو كبيرة الحجم وثيبريانو ضئيله، فإن ثيبريانو لم يعر الأمر أهمية بل ودفعه أن يتعلق بتيو وينام واضعا رأسه تحت إبطها شاعرا بالدفء والأمان والأمومة التي لم يشعر بها إلا يسيرا مع مينرفينا، لكن هذه العلاقة لم تدم على ذات المنوال إذ بدأت المشاكل تدب والعلاقة الجسدية تفتر تحت رغبات تيو بالإنجاب وعدم قدرة ثيبريانو على الإنجاب المبكر كحال أبيه وعائلته، إلا أن كل هذا لم يُنفّر ثيبريانو من تيو جسديا حتى راقب مشهد تزاوج ذكر وأنثى العلجوم (ضفدع الطين) في إحدى رحلاته إلى ملاحات ثنجال، إذ الأنثى كبيرة الحجم والذكر أضأل منها بعشر مرات صاعدا فوق ظهرها العريض، أثار هذا المشهد ثيبريانو غثيانه واشمئزازه وجعله يتقيء وهو يرى نفسه مع تيودوميرا، وعلق بذهنه كلام الأب كاثايا وهو يصف ذكر العلجوم “الذكر ليس سوى قنينة صغيرة، وجراب من المني”. ويصف ديليبس الحالة “لم تبرح الصورة القذرة رأسه رغم تعذيبه لرملامباجو بالمهمازين، كأن المنظر القبيح له علاقة بالسرعة. تيو -أنثى العلجوم التي تترك ثيبريانو- ذكر العلجوم يعتليها، وبعد أن يمتلكها، يسبح فوقها في البحيرة الكبيرة، كان مشهدا يعود لإصابته بالغثيان، هل سيمتلك الشجاعة لامتلاك تيو مجددا؟”.

“… لكن ثيبريانو لم يحاول الاقتراب منها ليلا. ولم تبحث تيو عن (الشيء)، كأنها شعرت بالتغيّر. وفي الليلة التالية تكرر الموقف. كل منهما انتظر مبادرة الآخر عبثا. لكن، بالنسبة لثيبريانو، كانت صورة أنثى العلجوم السابحة في ملاحات ثنجال هي ما تمنعه. طال انتظار تيو أسبوعا من دون طائل. ولا يزال ثيبريانو يرى فيها أنثى العلجوم المتسلطة، والنزقة المحبة للتملك. وبقية المشهد تثير تقززه أكثر: موقف الخنوع، والذل، وطاعة العلجوم الضئيل، والفحل الجاثم على ظهرها. جراب من المني، كما قال كاثايا. لم يكن ثيبريانو زاهدا في الرغبات مطلقا كما في تلك الأيام. مجرد فكرة الاقتراب من خصر زوجته كان يصيبه بالغثيان”.

أبدع ديليبس في رسم هذه الصورة وبث اللواعج والخطرات وشهوات النفس ونواقضها في مشهد أنثى وذكر العلجوم وأثرها في نَفْس ثيبريانو وهو يرى فيه زوجته، فكم تزخر الطبيعة بالمشاهد التي تعكس الواقع الإنساني والحياة البشرية. هذه الالتقاطة الفنية في بُنية النص كفيلة بتوضيح عدسة الراوي الدقيقة وهي تقرب القارئ إلى تلك النقطة المفصلية التي تلقتي بها عوالم الإنسان والحيوان في نقطة واحدة تتمثل في الاتصال الجسدي، وكيف أن المشهد برغم حقارته عكس علاقة ثبيريانو مع زوجته، هل هو مثل هذا الذكر الضعيف الضئيل الخاضع مع ذلك الجسد الكبير الطري الذي يشتهيه كل ليلة وينام تحت إبطه؟ صدمة الواقع لا تختلف عن صدمة القارئ، فإن كان القارئ يملك مقام رؤية أعلى لعلاقة ثبيريانو مع تيودوميرا فإن ثيبريانو لا يملكها قبل أن يكتشفها ذاتيا مع العلجوم فلما اكتشفها رأى نفسه بوضع حقير يزدريه ويثير اشمئزازه. ويبقى السؤال هل كان ثيبريانو بحاجة إلى هذا المشهد ليدرك طبيعة علاقته بتيو أو أن المشهد جاء مؤكدا لفارق الحجم بين الاثنين الذي كان مثار سخط زوجة عمه ورفض عمه غير المباشر، يحتمل الجواب الاثنين إذ من المستبعد أن تحضر صورته مع تيو مباشرة دون إخطار سابق في وعيه إلى هذه العلّة وإلا لكانت وطأة المشهد أخف شدة وثقلا مما أصابه، فالغثيان والتقيء من المشهد ثم النفور من تيو جسديا دليلٌ على أن في نفسه شيء من فارق الحجم بين الاثنين، فالصدمة قوية وهو يرى نفسه في ذكر العلجوم، ولم يعد تقبل تيودوميرا أمرا مجردا من دوافع الاحتقار للذات والصورة التي طُبعت بذهنه، وسيكون في محاولة تجاوز أمرين:

– مشهد العلجوم.

– حقيقة الفارق بين جسديهما المثير للغثيان والقيء الشاخص في علاقتهما الجسدية.

كانت النتيجة لكل هذا أفول تلك الصورة التي رأى بها ثيبريانو لزوجته تيو المرأة البيضاء الجميلة ذات الجسد الأمرد، ولم يعد يمثل له جسدها الأنثوي إلا القليل وتحولت إلى ظلٍ واق كما يصفها ميغيل ديليبس، وعندما نسي مشهد أنثى العلجوم والنكاح المثيرين للغثيان، تحولت علاقته الجسدية إلى أمر عادي بلا نفور أو رغبة بل تأدية واجب فحسب وانتظار حصول الإخصاب الذي سعت إليه تيو مع وصفات الطبيب جالاتشي. وكانت المرحلة اللاحقة لهذا هو فصل سرير النوم، ولم تكتفِ تيو بهذا بل نقلته إلى غرفة أعدتها لهذا، وبدأ تيو مرحلة جديدة في حياته الجسدية والإيمانية ببدء تقبله عقائد مسيحية جديدة عليه عند الدكتور كاثايا ونفسية عبر بحثه عمن يمنحه شعور الأمومة الذي وجده مجددا عند دونيا ليونير. وفي ظل هذه الظروف وصلت حالة تيو إلى أسوأ درجاتها بعد محاولتها اليائسة في أن تحبل من ثيبريانو لتحاول قتله فاقدة رشدها وصوابها وراكضة بسرعة نحو الجنون لينتهي بها المطاف أن تُودع في مستشفى المجانين ثم تموت لافظ أنفاسها الأخيرة في المستشفى. لم يتبقَ شيء في القصة ليعُرض ويطرح بعد أن تمت في تكوين شخصية ثيبريانو وانتهت حياته العاطفية والعائلية والعملية (باستثناء علاقته بعمه) بعرضها وتفصيلها فيما سبق سوى الحياة الدينية الجديدة باعتناقه المبادئ اللوثرية وإنكاره وجود المطهر، إذ وفقا المعتقد اللوثري فإن تضحية المسيح كافية لئلا يتعذب في المطهر أيُّ مسيحي وإلا فما فائدة تضحيته، إضافة إلى إنكار وجود أكثر من جسد للمسيح وقبر، وأكثر من رأس. هذا الإيمان الجديد منح ثيبريانو السكون والراحة بعد أن كان في تقلبات ونزاعات دينية وروحية لم تهدأ إلا مع اعتناقه الأفكار الجديدة. لكنَّ سلطة محاكم التفتيش كانت أعلى ويدها الطولى تمكنت من الوصول إليه وجماعته وإلقاء القبض عليهم جديدة لتنتهي بعدها المحاكمة والسجن والتعذيب حياتهم ما بين حبس والقتل خنقا بالدخان وحرقا. تطرح النهاية تساؤلا عن فداحة قتل المرء بسبب معتقداته وما يؤمن به بغض النظر عن كونه على حق أو خطأ، ولا أتحدث عن محاكم التفتيش وقتلها للمهرطقين الخارجين عن الكاثوليكية لكنني أقصد هذه القضية عموما ولا يختلف الأمر كثيرا لدينا في الإسلام وقتل المرتد، الثابت دليله في القرآن والسنة النبوية. وأجد نفسي سأكون في موضع تناقض لو عارضت محاكم التفتيش وأيّدت قتل المرتد عن الإسلام، ولا يجب أن يفهم أن قتل المرتد مشابه لقتل المحاكم التفتيش، فالأمران في ذاتيهما مختلفان وفي تطبيقهما كذلك، لكنني أعني الفكرة بحد ذاتها. وأعود متسائلا عن قيمة حياة المرء مقابل معتقداته؟ منحنا ثيبريانو نموذج تضحية يُحتذى به في التمسّك بالعقيدة التي يؤمن بها المرء مهما كانت العواقب والنتائج، وبغض النظر عن مدى صحة أو خطأ الفكر إلا أن العذاب والموت هو الفيصل الذي يكشف مدى صدق الاتباع وقيمته الحقيقية، لذا فقد كانت المصائب دوما معيّارا ومقياسا لمعرفة الصادق من الكاذب وبين من يصبر على ذاك الذي يجزع سريعا. لم تكن الرواية مجرد عرض تاريخي أو تخيّل بل وثيقة تاريخية لتصوير ذاك الزمان المسيحي المليء بالصراع والإصلاح والتجدد والنهضة، وهل غير الرواية قادرة على سلب لب القارئ وجعله في حضرة التاريخ المُغيّب، ولن تكون بالتأكيد كتاب تاريخ موثَّق لكنها بالتأكيد كافية لتوضيح أكبر قدر ممكن منه.

* السرد المكاني القنديلي: يعني هذا المصطلح الذي يُشبِّه مساحة السرد المكاني الصغيرة بمدى إشعاع مصباح القنديل اليدوي، حيث المساحة التي يُنيرها القنديل لا تتجاوز المترين أو الثلاثة في أقصى حد، لذا فإن السرد المكاني القنديلي يمثل بقعة ضوء تُسلط على المكان الذي تتحرك فيه الشخصية أو يقع فيه الحدث، ويبقى نظر القارئ مقصورا على المساحة الصغيرة المعروضة ويظل المكان إليه مجهولا يستكشف معالمه وتفاصيله -إن وجدت- مرتبطًا بحركة الشخصية الرئيسة (شخصية وجهة النظر) وبمكان وقوع الحدث. وما يميز هذا السرد عن سرد المكان العام إذ في هذا الأخير تتنقل الشخصية وتتحرك في أبعاد يعي القارئ تفاصيلها ومزاياها في سرد سابق تقديمي للمكان يعمل الكاتب على رسم المكان وتحديد أبعاده كافة، ويكون القارئ داخلا في موقع الحدث، أي مشاركا في مكان الحدث بصفته ناظرا أو مشاهدا (جزء من الحدث)، في حين أن السرد القنديلي يُبقي القارئ على بعد من موقع الحدث ويجعلهُ مُستَقبِلا فقط غير مشارك في تنبؤ أو تخمين المنطقة التي ستذهب إليها الشخصية أو حتى معرفتها دون الحاجة إلى ذكر سمات هذه المنطقة التي تلقّى شكلها العام وتفاصيلها في سرد سابق. يعمل السرد القنديلي على جعل القارئ مركزًا على الشخصية الرئيسة أو من يُسلط عليها الضوء، وبذا تعمل مثلما تعمل الأضواء المُسلطة فوق خشبة المسرح عند بعض العروض التي تخص ممثلا دون غيره في المشهد المونولوجي على سبيل المثال. وكذلك فإن السرد القنديلي يُمثل سردا مكانيا استكشافيا يُوّلد المكان ويرسم تفاصيله على نحو ضئيل تصاعديا إلى الأعلى وتآكليا من الأسفل وبهذا يُبقى السارد الكلي للحدث مُحافظا على تناسب المكان ما بين الحيّز الذي اختاره وحركات الشخصية داخل هذا الحيّز. ولا يفرق السرد القنديلي عن غيره فهو أيضا يعتمد على قَدْرِ المساحة التي يختارها السارد ما بين السرد المكاني القنديلي قصير المدى والسرد المكاني القنديلي متوسط المدى، ووفقا للمساحة المختارة تتحرك الشخصية في كل اتجاهات بقعة ضوءٍ مكانية وسط ظُلمة المكان الشامل.

ويمكن عدُّ هذه التقنية السردية للمكان من تداخلات السرد مع المشهد المسرحي وتقنياته العَرضية وتحتاج إلى ممارسة وتدرب حتى يتقن السارد لزوميات هذا السرد بما لا يتنافى أو يتداخل مع السرد العام الأمر الذي يقوده إلى تشويه السرد المكاني في الرواية. ويتناسب هذا السرد طرديا مع مساحة الحدث الكلية لا مساحة الحدث الفعلي، فالحدث الذي يقع في سفينة وسط البحر تختلف مساحته عن الحدث الذي يقع في سوق أو منزل كبير أو ساحة مفتوحة، وكذلك يتناسب مع شدة الإضاءة للمكان ونوع الإضاءة هل هي إضاءة مصابيح كبيرة أو مصابيح صغيرة، وهل الحدث يقع في الليل أو النهار، في ليلة مقمرة أو مظلمة، في الشمس أو الظل. كل هذه تُمثل لزوميات مكان الحدث التي يجب مراعاتها عند السرد المكاني القنديلي.