إنَّ روايات بروست السبع في بحثه عن الزمن المفقود عبر الذاكرة إحدى الأعمال التي شكلّت الانطلاقة الأولى لأدب الحداثة في القرن العشرين، الأدب الذي حدد ملامحه وعبّد الطريق ثم شرعها عدة روائيين كان من بينهم بروست، وعمله المعتبر هذا ولا سيما في تعامله مع الزمن وتداعي الذكرة الطوعي أو الحر، إحدى التقنيات الرئيسة لنوع روايات تيار الوعي في جنس الرواية. ولا نبخس روائي حقه إن قلنا إنَّ أدب الحداثة في الرواية في القرن الماضي قد تجسّد في تيار الوعي وأعلامه جيمس جويس وفرجينيا وولف، إضافة لصاحب الزمن المفقود.

فما ثيمة هذا العمل الذي تجاوز المليون كلمة؟

إنه سيرة روائية ذاتية، عمل اختلط فيه المتخيل بالواقعي، الخيال بالحقيقة، سيرة إنسان تبتدئ منذ الصغر حتى شبابه عارضا فيها حياته وحياة من حوله، ومستعرضا مواضيع مختلفة كالعائلة والحب والعلاقات الاجتماعية والأسرية والحياة والخسارة والمجهول وطبيعة الأناس الآخرين والعلاقات الجنسية القويمة منها والشاذة، موزعةً في سباعيته التي حمل كل كتابٍ منها جزءًا من الحكاية!

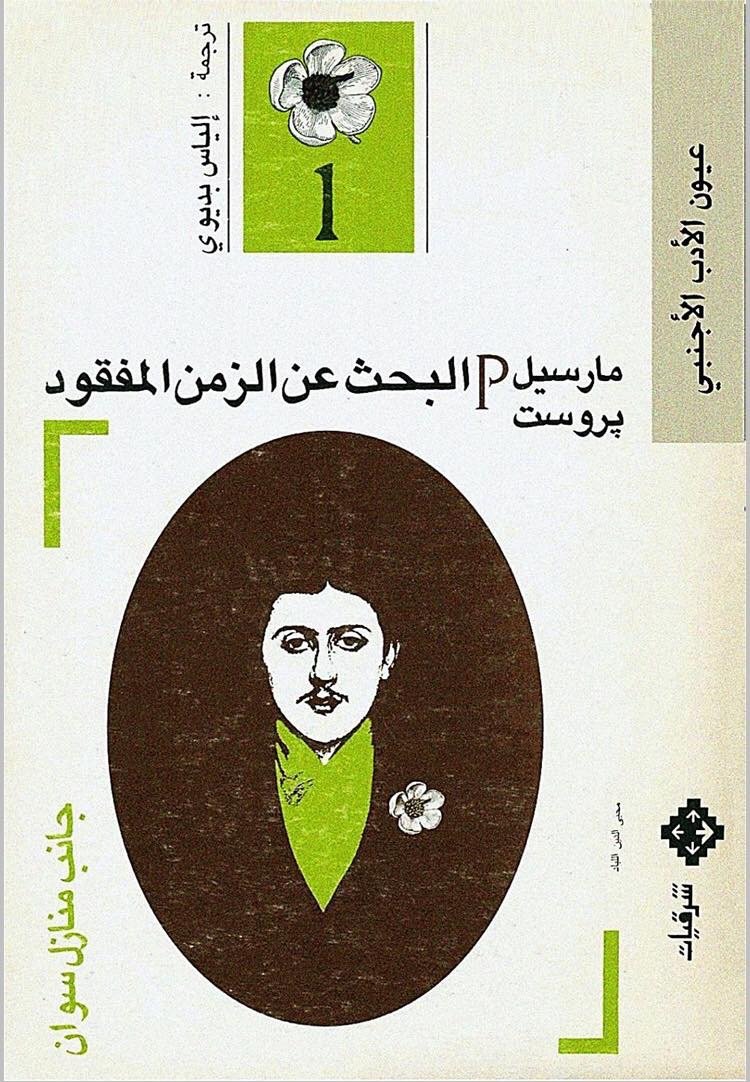

الكتاب الأول من هذه السلسلة (جانب منازل سوان)، وهو مادة حديثي في هذا المقال، يشرع فيه بروست بسرد مادته موزعًا إياها على ثلاثة فصول (كومبريه، ومن حب لـ سوان، وأسماء البلدان) فصلان يسرد بضمير المتكلم (كومبريه وأسماء البلدان) وفصل بضمير الشخص الثالث والراوي العليم (من حب لسوان). يفتتح السارد الرواية بتذكره الأيام الخوالي ووقت خلوده إلى النوم في فراشه، لننطلق معه برحلة إلى الماضي البعيد عبر تداعي الذاكرة الحر، ويُطرح السؤال لماذا اختار هذا الوقت بالتحديد للتذكر بدايةً للشروع في بحثه عن الزمن المفقود؟

القبض على زمن ما قبل النوم

يقبض بروست على زمن ما قبل الخلود إلى النوم، فكل إنسان يغرق في أفكاره وماضيه وحاضره ومستقبله في خلطة عجيبة في بوتقة الذاكرة (الاسترجاعية) والاستبصار المستقبلي، يرى نفسه هنا وهناك وفي كل مكان ولا أي مكان، وهو في فراشه ثابتٌ راسخٌ لكنَّ الذاكرة والوعي مستيقظان، فإلى الماضي ننطلق، وينطلق بروست وسارده الذي يقص علينا تفاصيل هذا الزمن الآني الذي يلفه ويسعى للقبض عليه وإيقافه ثم العودة به إلى الوراء محركًا عقارب الساعة إلى الخلف. تبدأ الرحلة ولا شيء يوقفها فقد امتطى صهوة الزمن بعد أن قبض على أحد أجزاء جسده الطويل، والقبض عليه من منتصفه يعني القبض على بدايته ونهايته، ليصبح التحكم سهلًا والانتقال تقدما أو تراجعًا مهمة يسيرة بين يدينا.

فهل زمن ما قبل النوم سهل إلى هذه الدرجة؟ وما الذي يميزه؟ إن الجواب عن هذين السؤالين أو محاولة الإجابة أو حتى وهم الإجابة يعطينا الفرصة لفهم لماذا اختاره بروست.

يبدو زمن ما قبل النوم، بطيئًا في حركته، هادئًا في تدفقه، طيّعًا للانصياع لرغباتنا، يمكن كل منا أن يلجه، فهناك مسافة كافية للتحرك بداخلها؛ الغوص في الذاكرة والتحرر من ثقل الجسد الهامد في فراشه، الصفو الذي يأتي به زمن ما قبل النوم يجعل منه زمنًا حُلميًا، يتدفق مسرعًا دون أن نشعر به، الساعة كالدقيقة، والدقيقة كالثانية، أو يتحرك ببطء الثانية كالدقيقة، والدقيقة كالساعة. كل هذا يعتمد علينا، على وعينا وموضوع انشغالنا، لهذا كان التقديم الذي يسرده علينا الراوي الضمني في “جانب منازل سوان” طويلا ومفصلا ومتراجعًا إلى الوراء بحركة بطيئة لكن كل خطوة في هذا الحركة تمثل نقلًا لمدة زمنية كبيرة إلى الماضي، فكان توصيف حاله في سريره خطواتٌ يأخذنا بها نحو بوابة قريبة، في طريق الذاكرة، هذه الخطوات التي قد تكون مئة خطوة، لكنها تحمل فيها زمنًا طويلا، زمنًا فقد كل خاصية دفاعية، ليمضي بنا إلى بوابة الحدث المقصود، الحدث الذي تحفظه الذاكرة، وتؤدي إليه. الذاكرة والزمن في شراكة حقيقة يحاول بروست القبض على الأولى لكنه مثل الرمل تتسرب من بين أصابعه في حين الثاني يكون التعامل معه أسهل، فهو بين يديه مثل حجارة ينقلها قاذفًا إياه في بحيرة الوعي الكبيرة فوق أرضية الذاكرة، هذا التمازج الذي يتداخل ويتعارض ويتوازى في حلقة تلتف حول نفسها في حركة أفعوانية ملتهمة نفسها ومولِّدة نفسها في حركة تتابعية ترتفع وتنخفض، تموت وتحيا، تبدأ وتنتهي. أدرك بروست قيمة الزمن والذاكرة في التعامل مع الماضي، والقبض عليه ثم التحكم به، لذلك كان الزمن والذاكرة من أبرز ما أعطى لهذا العمل قواه ومزاياه وجعله تحفة أدبية ثورية في الرواية الحديثة.

الذاكرة المتداعية الحرة المتقافزة والزمن المتصاعد

أعطى بروست للذاكرة حريتها، وجعلها تتداعى متقافِزة بين حدث وآخر أو شخصية وأخرى دون أن يكون هناك أي صلة أو انتقال تتابعي، الذاكرة تمنح الحدث وبروست يكتب، مما يعطي شعورًا قويًا ودقيقًا بأنه يتذكر ويكتب ما يتذكره، سواءً كان حداثة أو شخصية أو موقفًا، كل شيء يحضر لكن الذاكرة تجعله يتدفق من كل مكان ضاخة كل ما في جَعبتها من ذكريات يسعى بروست خلفها. لكن هذه الذاكرة الحرة المتداعية التي تتجسد ليست عشوائية الحركة بالمرة كما تبدو عليه، فلديها نظامها الخاص ذي هيكلية في التداعي، فيُسرد الحدث المتذكر عبر خطوات:

1- يعود السارد بالزمن إلى الماضي عبر تقنية الاسترجاعية ثم تداعي الذاكرة الحر.

2- يتصاعد الزمن المستعاد عبر الذاكرة المتداعية الحرة المتقافزة، وهنا الحدث يُبنى من مادة الذاكرة في الزمن المتصاعد وهو زمن خيالي لا وجود له إلا في الذاكرة وآلية التذكر.

3- التنقل الحر في الذاكرة بدون ضوابط نعرفها أو نميزها ظاهريا، إلا أنها محددة في زمن ومكان معينين وما يرتبط بهما؛ وموضوع محدد هو الطفولة وما لفها من أحداث التي يحاول بروست تذكرها في جزئي كومبريه وأسماء البلدان.

4- السرد المتصاعد. على الرغم من أن الرواية مبنية على الرجوع إلى الماضي، فإنها تسرد تصاعديا، فهي عودة إلى الخلف ثم تقدم إلى الأمام وكل هذا يجري في زمنين زمن المضي إلى الخلف وزمن التقدم إلى الأمام وتشكل الذاكرة ماهية هذا المضي والتقدم.

إذًا، فلدينا رجوع إلى الماضي، ثم تذكر حر متصاعد، يتحكم فيها السارد، ويسرد الأحداث وفق فعل قفز الذاكرة، فنرى تعدد الشخصيات التي يحكي عنها “يتذكرها” ومن شخص إلى آخر، لكنه أثناء هذا التذكر للأحداث والشخصيات يمزجها في مدينة كومبريه وطبيعتها وأشجارها وأزهارها ونباتاتها ومائها وسمائها والطرق التي سلكها وكنيستها وبهوها وجدرانها ونوافذها ورسوم زجاجها، وبأجواء العائلة المكونة من الأب والأم والجد والجدة والعمة ليوني والخادم المسنة فرانسواز وسوان وضيوف العائلة وشخصيات أخرى خالقا لوحة فسيفسائية. ويعمد إلى الإطناب في الوصف الذي يجعل التشبيه لمشهد ما أو منظر أو فكرة تخطر بباله “في الماضي” غارقًا في تفاصيل أخرى راسما عبر هذه التفاصيل الشبه الذي يريده أو التمثيل مما يسمح لنفسه بمساحة كبيرة في السرد ويضيف لها أي وصف أو حدث آخر يشاء، وهكذا يستمر. فيبدو السرد كأنه نوع آخر من التذكر أو التأمل أو التداعي الحر، فتنتقل إليه تقنية الذاكرة المتداعية المتقافِزة، ويصبح السرد قفزا ضمنيا متداعيا في الحدث المسرود. هذا السرد الذي يجعل من الصعب التمييز ما بين التذكر والتفكر (وهذا ما له شواهد في رواية في ربيع ظلال الفتيات، سأكتب عنها في وقتها)، وهل كل ما يسرد هو فعلًا تذكر أو أنه ممزوج بتفكير آني في “زمن الكتابة”، وأقول زمن الكتابة لأنه الزمن الفعلي لكل هذا، الزمن الذي لا يستطيع بروست القبض عليه أو تحكم به، فهو يتدفق بقوى أكبر من إمكانية بروست المحدودة، لكنه زمن يبقى خارج اللعبة إلا عبر ما قد يثيره في ذات بروست الحقيقية التي تجعل أفكاره الآنية التولد أثناء الكتابة مخلوطة في جسد الذاكرة والماضي البعيد.

السرد بضمير الشخص الأول العليم

يعود السارد بالزمن إلى الوراء عبر تداعي الذاكرة الحر، ويتقدم بعدها متصاعدًا، إلا أنه يضيف على هذا التصاعد تقنية الراوي العليم الذي يعلم كيف سينتهي تذكره التصاعدي وماذا سيحدث لاحقا، دون أن يعطي انطباعا للقارئ أنه يكتشف معه الأحداث من ذكرياته. هذه التقنية السردية نقلت قدرات السارد العليم الكلي المعرفة إلى السارد بضمير المتكلم فيما يخص الأحداث التي يتذكرها ويعرف نهايتها، وهذا التركيب بين الاثنين يتناسب تماما مع الذاكرة وآلية التذكر، فحين نسترد حدثًا من الماضي فنحن نعرف كيف يبدأ وكيف ينتهي، وكذلك كيف حدثت وانتهت أحداث أخرى مرتبطة به هذا كله يضفي للسرد في الرواية تصويرا للذاكرة وعملها في الرواية على نحو ملموس، فأنت تقرأ الذاكرة المسرودة. لكن هذا الخلط بين قدرات السارد العليم والسارد الشخصي أوقع بروست في هفوة لا يجب أن تقع في الفصل الثاني من الرواية “من حب لسوان”، إذ يسرد هذا الفصل بضمير الشخص الثالث، وبسرد راوٍ عليمٍ، وهذا أمر معتاد في تنويع الساردين في النص الروائي إلا أن مشكلة هذا السارد العليم هو نفسه السارد الأول الذي يتكلم عن تجربته الماضية، وقد ورد هذا التدخل في عدة مواضع أذكر، أذكر منها:

– إذ يبدو وكأنه يرصد المتع التي تنعم بها مع الآخرين والتي تبدو له -فيما هو يعود وحيدا ويبادر للنوم وفي صدره ضيق مثلما كان سيتم لي بدوري بعد عدة سنوات في العشيات التي يجيء فيها لتناول العشاء في بيتنا في “كومبريه”- غير محدودة لأنه لم يبصر نهايتها.

– استمر بعضهم في زيارته -كجدي الذي دعاه في السنة السابقة لحضور زواج والدتي- فيما يكاد البعض الآخر لا يعرفه شخصيا…

– وكانت شخصية “الابن سوان” التي تطلقها عليه، بهذا الشأن، شقيقة جدي، وهي متميزة عن شخصية “شارل سوان” الأكثر فردية.

توضح هذه الأمثلة الثلاثة، وأمثلة أخرى في الفصل الثاني من الرواية، أن بروست جعل من السارد بضمير المتكلم في الفصلين الأول والثالث، هو نفسه السارد العليم الذي سرد قصة سوان مع أوديت، الأمر الذي لا يمكن حدوثه، فلكل ساردٍ إمكانياته وتقنياته الخاصة، وأن يكون السارد متكلما بضمير الشخص الأول وعليمًا يغوص في نَفْسِ شخوصه الذين هم شخصيات حقيقية في حياته أمر لا يمكن، وأن يكون بروست قد فعلها ساهيًا أو متعمدًا فقد أخطأ في هذا وارتكب هفوة سردية لا يمكن أن تقبل ولا تنسجم في عمل مبدع وبارز مثل هذا. إضافة إلى أن اللغة المستخدمة في الفصول واحدة وثابتة المستوى، دون أن يكون هناك تغايرٌ أو تمايزٌ بين السارد بضمير الشخص الأول أو السارد العليم. هذا التشابه يثبت -إن لم يكن تقصير من المترجم- أن بروست لم يسعَ إلى التدقيق ما بين الساردين وأنه كان يكتب خالطًا ما بين قدرات الاثنين، بل وفي مقاطع يكون المتكلم هو العليم والعليم هو المتكلم عبر ذكر أمور لا يتسنى للسارد بضمير المتكلم أن يعرفها، وهذا ما يرد كذلك في الرواية الثانية، التي سنعود إليها لاحقا.

والنقطة الأخرى التي آخذها على السرد في الرواية هي الاعتماد على سرد الشخص الأول في الزمن الماضي البعيد، وإشكالية وجود ذاكرة دقيقة لا تنسى كهذه، وجدوى التداعي الحر للذاكرة في ظل قدرة خارقة لها، فنحن نريد أن نكون واقعيين في السرد عبر الذاكرة العادية أو المتوسطة لكل البشر، لذا فالذاكرة هنا ليست ذاكرة واقعية لشخصية بل “ذاكرة متخيلة” يتحكم بها الراوي الضمني. يتذكر السارد أحداثًا وقعت قبل زمن بعيد فرغم محاولته في جعل الذاكرة تتذكر طوعيًا متداعية دون ترتيب أو تناسق في التنقلات لكنه يذكر تفاصيل دقيقة وحوارات كاملة. وهذه الإشكالية قد تُتفهَّم في السرد الروائي قبل قرن من اليوم لكني اليوم في القرن الحادي والعشرين فلا يمكن تقبلها ما دمنا نتحدث عن رواية واقعية وأشخاص عاديين فمن المفترض أن تكون ذاكرتهم أيضا عادية (لذا فالملاحظة خارجية أكثر مما تصب في صلب العمل). يتذكر الإنسان العادي أحداث الماضي لكنه يعيد تشكيلها وفق لما يستطيع تذكره ولا يمكن لأي منا أن يذكر أحداثًا خالية كما حدثت بالفعل ولا حوارات كما قيلت بالفعل ولا مشاعر وأحاسيس كما انتابتنا بالفعل بل نقوم بإعادة تشكيلها وسردها وقصها ونسجها وفق لقدرتنا على التقاطها في زمن السرد الحاضر، وهذا القص الجديد للحدث لا يعني بالضرورة أنه هو فعلا بل قد يكون الأمر تذكر وهميًا أو تداخلًا بين حدثين أو شعورين فلا يجب أن نأمن الذاكرة ولا نثق بها كثيرا. لذا فسرد الذاكرة المتداعية الدقيق يدعوني أن أسميها “ذاكرة متخيلة” يتحكم بها الكاتب لا الشخصية التي تسرد لنا حياتها، هذه الذاكرة المتخيلة هي مزيج بين الواقع والخيال لبروست يضفي على الحدث المسترَّد الحقيقي أو المتخيَّل ألوانًا وأبعادًا جديدة مستمدة من الفكر الآني والزمن الحاضر لا الفكر الخالي ولا الذاكرة المتداعية ولا الزمن الماضي. والكاتب هنا يمارس نوعًا من الإيهام للقارئ يحاول فيه أن يجعله يصدق بأنه يتذكر في حين أنه لا يتذكر فقط بل ويتخيل أيضًا أنه يتذكر من أجل الكتابة.

لغة الرواية

تمتاز لغة الرواية بمزايا، يجعل منها جديرة بالتوقف والاهتمام، ومن هذه المزايا:

١- التشبيهات والصفات الكثيرة لكل حادثة أو موقف أو صورة أو منظر أو وصف.

والتشبيه أو الصفة التي تُرفق لشخص أو جماد أو مكان تمتاز بجسد طويل من الكلمات مما يوحي بأنه الكاتب يستغرق كثيرا في وصفه إلى الدرجة التي يضيع فيها عن الحدث الذي يقصد سرده أو قصَّه، وهو هنا كذلك يعمد على إدخال تقنية تداعي الذاكرة فيمنح للذاكرة إمكانية أن تكتب في عملية خلق توازيات ومتواليات للأحداث، الشبه يتبع شبيهه وهكذا.

٢- الثراء اللغوي الكبير فكل حدث موصوف لا يوصف بجملة أو اثنين بل عدد كبير من الجمل أو بجمل طويلة كأنه يرسم لوحة انطباعية أو طبيعية وهذا لا أمر لا يتم إلا عبر ملكة كلمات لا تنفد. ويجب الإشادة بالمترجم الذي أبقى هذه السمة جلية وراسخة في الرواية عبر ثراء الترجمة بل وشاعريتها.

٣- شاعرية اللغة. للغة الرواية شاعرية خاصة تكاد الكثير من المقطع تتراقص شعرًا، فهي نوع ثري ورصين من النثر الشعري، إتقان وإبداع، وأذكر هنا مثالا عن مقطعٍ مع الرواية أعدت ترتيبه عموديا لأبرز شاعريته:

إني هاهنا

كما في كل مكان

أعرفُ الجميعَ ولا أعرفُ أحدًا..

أكثر معرفتي بالأشياء؛ وأقلها بالناس!

الأشياء نفسها تبدو شخصياتٍ

شخصياتٌ نادرة من جوهر رقيق

خيّبت الحياة آمالها!

٤- الجملة البروستية الطويلة، يمتاز عمل بروست بالجملة الطويلة وهي مكونة من عدد كبير من الكلمات حيث تتكون الجملة من جمل فرعية أخرى لتكوين حلقة متداخلة تحتاج إلى الجهد والانتباه وإعادة القراءة لتفهم. ونُسب هذا النوع من الجمل إلى اسم بروست وتبلغ أطول جملة في رواية بروست 871 كلمة.ً

٥- تتخلل مقاطع الرواية السردية الجمل الاعتراضية الطويلة التي هي بالأحرى جمل اعتراضية استطرادية لا تفرق كثيرًا عن الإغراق بالتشبيهات وهي الأخرى تقنية ذاكرة في اللغة، فقد نستطرد طويلا عند تذكر حدث بتذكر كلام مشابه في حدث آخر أو بإقحامه إلى كلام الحدث الرئيس.

السعي خلف استعادة طعم الماضي

إن هذا السعي المحموم خلف الماضي يأخذ من بروست كل مأخذ، ويجهده كل جهد، ويدفعنا للتساؤل ما الذي يريده من هذا السعي المحموم؟ وما الفائدة المرجوة من كل هذا؟ وهنا أذكر مثالين من الرواية الأولى حول الحياة الماضية في الزمن المفقود وكيف جعل من الحدث شريكا في تنازع الزمن ما بين الاسترداد والابتعاد.

القبلة وانشطار الحدث

يتذكر بروستُ البالغ بروستَ الصغير (ولأسمه بروست) الذي كان يعيش مع عائلته، كيف كان حضور وقت النوم يشكل له حالة مأزومة ما بين الرغبة بقدوم والدته لتتمنى له ليلة سعيدة وتقبِّله والخوف من عدم مقدرتها من الحضور لأي سبب طارئ كأن تكون الأسرة مجتمعة مع ضيوف، ومن ردة فعله والده الذي يرى أنه أصبح كبيرًا ويجب عليه أن يتجاوز هذه العادة في جعل والدته تأخذه إلى سريره. هذه العادة الطفولية التي قد يكون كل منا قد مرَّ بها في طفولته تشكل جزءًا كبيرًا تقديميًا في العمل، فيحاول بروست بكل جهد أن ينقل تلك المشاعر ويسطِّرها، بل ويجعلها شاطرةً للحدث المسترَّد المسرود، فالقبلة كانت همه الذي يرافقه ولا يتخلى عنه. يحدثنا عن أيامه الخالية واجتماعات الأسرة وحياته في كومبريه لكنه فجأة وبفعل قفز الذاكرة يعود إلى القبلة ما قبل النوم، الشعور الذي ما زال يرغب به يريد أن يعيشه مجددا. إذن فالرواية وكل هذا السعي خلف الماضي هو لأجل عيشه مجددًا أو الاحتفاظ به بكل ما أوتي بقوة، الماضي العزيز لبروست الذي لم يستطع أن يتخلَّى عنه ليعود متذكرًا إياه بكل تفاصيله. ولا يقتصر الأمر على هذا التذكر المجرَّد للحدث بل هناك حضور للماضي أو استدعاءٌ إلزاميٌ له، المتمثل في رغبة الإحساس بالطعم وتذوقه كما كان، واستنشاق الروائح التي تحمل معها ذكريات، وحالات، وأحداثًا، وهذا أيضا ما يريده. كل منا تحمل ذاكرته رائحة معينة، مرتبطة بمكان وزمان محددين أو بشخص أو حالة معينة، حزينة كانت أو سعيدة، لكن الذاكرة محتفظة بها، وكلما نستنشقها أو نتذوق ما يذكرنا بها فنحن ننتقل من مكاننا وزماننا الآنيين إلى مكان وزمان آخرين، نبتعد عن ذواتنا ونطير مسافرين خارج أجسادنا لننزل في أجسادٍ أخرى تحمل في ذواتها أشياءَ نحنُّ إليها، هذا الحنين هو أحد الأسباب الذي يريد بروست أن يحققه ويقبض على الماضي بكل روائحه ومذاقاته وأحواله لكن هذا الحنين لا يحصل من على الكثير لأنه يقر بمحال الحصول عليه كاملا لكن بذات الوقت راضٍ بما يجني عارفًا بماهية المستحيل الذي يطارده فيقول:

“على أنه في حين لا يظل شيء من الماضي البعيد بعد موت الكائنات ودمار الأشياء فإن الرائحة والطعم وحدهما -وهما الأشد هشاشة ولكنهما أطول عمرًا وأكثر شفافية وأشد استمرارًا وأوفر عمرًا- إنهما يظلان مدة طويلة كمثل الأرواح يتذكران وينتظران ويأملان فوق خراب كل ما عندهما ويحملان دون خور على قطرتيهما غير المحسوسة بناء الذكرى المترامية.

جملة فانتوي الموسيقية

يقص بروست في الفصل الثاني من الرواية، كيف وقع “سوان” في غرام “أوديت” بعد أن دعته لحضور إحدى أمسيَّات “آل فيردوران”، هذا القسم الذي يشكل أكثر من نصف الرواية تقريبا، والذي سيكون له توابع في الكتب اللاحقة، فكان لزاما أن يفرد له بروست جزءًا كبيرًا يتناول به قصة سوان وأوديت، هذه القصة من الحب الذي بدا وكأنه أعورَ تارة أو غير ناضج تارة أخرى أو حتى غير نزيه كذلك، يمكن أن نلملم أطرافها في جملة فانتوي، وهي قطعة موسيقية من سوناتا، شكّلت بوابة إلى الحب الذي ربط الاثنين، لكنها بذات الوقت أيضا ربطت سوان برباط زمني مع أوديت، جعلت من بروست يحولها حاجزٍ يحجز خلفها مشاعرَ وأشخاصًا وحياةً وأحاسيسَ وزمنًا محددًا في هذه الجملة الموسيقى. الزمن المفقود وكل خطوطه الزمنية السابقة واللاحقة ارتبطت بهذه الجملة الموسيقية، التي بقيت حاضرة وشاخصة، الموسيقى والزمن، فكما حدَّدَ الطعم والرائحة وقدرتهما على الخلود في الذاكرة- ولا ينبغي لنا أن نغفل عن مدارك الذاكرة المتمثل في الحواس، الحواس بوابة الذاكرة، الطعم من التذوق، والرائحة من الشم، والموسيقى والأصوات وجملة فانتوي من السمع فالسمع وإن لم يشر إليه مباشرة فهو أحد الوسائل البانية للذاكرة. يعمل بروست على خلق شخصية سوان لتمثل إحدى نظائرَ أسلوب التداعي والسعي خلف الزمن فتتداعى ذاكرة سوان في كل مرة يسمع جملة فانتوي الموسيقية لتنبعث فيه مشاعر وتجيش أحاسيس لكن ما يفرق ما بين تداعي سوان وتداعي بروست هو الزمن، فبروست يسعى خلف زمن ماضٍ بعيد؛ وسوان يسعى خلف زمن ماضٍ قريب، بروست يسعى خلف كل شيء يمكن للذاكرة أن تسترده وتمنحه لنا؛ وسوان يسعى خلف ما يمكن للذاكرة السمعية أن تعيده لنا. هذا التقابل في السعي يختلف في كيفية المطاردة وآلية الاسترجاع، لا يبحث سوان عن كل شيء بل عن أوديت التي يتجسد حضورها وحبه لها في هذه الجملة الموسيقية.