تاريخ ملوك الدنمرك

لإسكندنافيا تاريخ حافل بالهجرات ونشأة الشعوب وقيام الممالك والحروب والغزوات العابرة للبحر. غير أن وثنية القبائل الشمالية وأمّيتها وقفتا حاجزا حال دون التدوين وحفظ التاريخ والمعارف حتى وصلت إليهم النصرانية جالبة معها اللغة اللاتينية والأبجدية الرومانيّة. وما عُرف عن تلك البلاد وأهلها قبل ذلك اقتصر على المصادر الأجنبية لا سيما الرومانيّة. يقول دافيد و. كولبرت، في تاريخ الأدب الدنمركيّ، “إن معرفتنا عن تاريخ إسكندنافيا، في القرون الأربعة الأولى في الألفية الأولى، اقتصرت على المصادر الرومانيّة”. ناهيك بأن المصادر الأجنبية تقدّم روايتها ورؤيتها للآخر التي يعتورها النقص والتحيّز والجهل والشكّ والإشاعة والمتخيّل. ما خلا آيسلندا، الجزيرة المعزولة التي حافظ مستعمروها على لغتهم النوردية القديمة ودوّنوا الإرث الإسكندنافي المعرفي والثقافي، فقد شهدت إسكندنافيا هيمنة اللاتينية لغة للمعرفة والتدوين بعد دخول النصرانية في أواخر الألفية الأولى1. وتأخّرت هذه الأقوام كثيرا حتى شرعت في التدوين بلغاتها المحكيّة مما أدّى إلى تضييع جزء كبير من تاريخها ومعارفها، ولولا الآيسلنديّون لضاع هذا التاريخ إلى الأبد. صحيح أنّ الإسكندنافيّون (أهل السويد والدنمرك والنرويج)، لا سيما رجال الكنيسة، كتبوا باللاتينيّة إلا أنّ ما ألّفوه لم يبنِ أساسًا لنشأة أدب قومي، وإن بذر بذرته، وما قُيِّضَ لهم ذلك إلا بعد أن كتبوا بلغاتهم المحليّة، وكان أول ما دوّن القوانين المنظمة لأحوالهم الاجتماعية والتجارية والسياسية مع الملك. لم يستعمل الدنماركيون، المعنيّون في مقالتنا، مثل جيرانهم لغتهم المحكية في الكتابة فمنع ذلك انتشار المعرفة عند العامة وتدوين المعارف القديمة والحكايات والقصائد، فبقيت مقتصرة على التداول الشفويّ المعرّض للتبديل والنسيان والاجتزاء والانتفاء. بل لم ينشأ وعي بأهمية التدوين باللغة المحكية إلا بعد القرن الثالث عشر، فجاء التدوين في ترجمة القوانين وبعض العلوم والأشعار التعليمية التي كتبت باللاتينية أيضا. يعلل المؤرخ ساكسو النحوي انتفاء كتابة تاريخ قومه وبلاده من قبله بالقول “لم يكتب الدانيّون تاريخهم من قبل لأنهم لا يعرفون اللاتينية”. نبصر جليا أنَّ الوعي التدوينيّ والتأليفيّ عند الدنمركيين كان مقرونا باللاتينيّة، فمن دونها ما استطاعوا تدوين تاريخهم ولولاها لما استطاع ساكسو تدوين التاريخ، وبقيت الدنمركية قرونا في حيّز الاستعمال اليومي والمعرفة الشفويّة. يشير بيتر فيشر وكارستن في تقديمهما لتاريخ ساكسو إلى أن الفاصل الزمني بين استعمال المحكية الدنمركية والكتابة بها دام حتى مطلع القرن الرابع عشر، ثم بدت الحاجة ملحة لاستعمال المحكية الدنمركية. غير أن اللاتينية بقيت لغة الأدب مما أدى إلى ضياع الكثير من الأدب الشفوي الدنمركي، وما شرع في التدوين الحقيقي لهذا الأدب إلا بعد سنة 1550م. اضمحل استعمال اللاتينية مع أواخر القرن الرابع عشر وبواكير القرن الخامس عشر مع بقاء التدوين بها لدى بعض أهل العلم.

نلحظ ها هنا قدر اللاتينية وارتباطها بالنصرانيّة في إسكندنافيا في أواخر الألفية الأولى فصاعدا حتى أواخر القرن الخامس عشر والانقلاب عليها لصالح اللغات المحكيّة تدريجيا، يشمل ذلك بلادا أخرى في أوروبا مثل إنجلترا وإيطاليا وفرنسا. لم تكسب اللاتينية هذا المقام في تشكيل الوعي المعرفيّ إلا لكونها لغة مقدّسة أو قُدّست لارتباطها بالمعتقد النصرانيّ والكتاب المقدّس المدوّن بها ولغة العلم آنئذ. وخدمت أسباب وظروف أخرى في جعل اللاتينية اللغة الرسمية في التدوين منها أمّية هذه الأمم، وعدم تطوّر نظام كتابيّ للغات المحكيّة متمثلا بأبجديّة كاملة سهلة الاستعمال، فقد استعملت هذه القبائل الكتابة الرونيّة، وهو نظام كتابيّ بدائيّ غير صالح للتدوين المعرفي إنما الكتابات القصيرة كالذكرى والتوثيق اليسير والرقى والرسائل المقتضبة والنقش على الخشب والحجر، ولكون اللاتينية في الأساس لغة كاملة وجاهزة للاستعمال عند وصلت إليهم، فحلّت محلّ لغتهم التواصليّة في الكتابة. لم ينج من ذلك سوى الآيسلنديّين الذين استعملوا الأبجدية الرومانية نظاما كتابيا للغتهم النورديّة فخلّدوا إرثا إسكندنافيا وجرمانيا أصيلا أخذ على عاتقه حفظ معارفهم الموروثة والمكتسبة. واعتمد ساكسو على كتابات الآيسلنديين وأشاد بعملهم فكان له موضع حسن في نفسه.

يبرز في إسكندنافيا الفرق ما بين اللغة المحلية واللغة الأجنبيّة، وتأثير التدوين باللغة الأجنبية، وأنَّ لغة الكتابة إذا لم تكن لغة الكلام نفسها فإنَّها ستفقد ديمومة الاستعمال في آخر المطاف لصالح اللغة المحليّة عندما تتحول إلى لغة مكتوب، أو تبقى محصورة في مجالات محددة غير عامة، فتتحول إلى لغة طقوسية أو رسمية، جامدة وغير حيويّة. بل إنَّ اللغة الأجنبية ستقف حاجزا دون نشأة أدب محليّ ووطنيّ أساسه اللغة المحليّة والوطنيّة، فاللغة الأجنبيّة تعني هوية أجنبية وعقلا أجنبيا2 لن يسعه أن يكون وسيلة تزدهر بها اللغة المحلية والهوية الوطنيّة ولا أن ينشأ أدب وطنيّ. الرابط ما بين الهُوية والأدب الوطنيّ وبين الفرد هي اللغة، لغة الفكر والكلام والكتابة، ووقتما كان الرابط متعددا أو غريبا أو مهلهلا ضعفت الهوية وخسرت اللغة قوّتها ومقدرتها على الإصلاح والتقويم والتعزيز، وسُلب الفرد حميمية الانتماء وحساسيته. غير أن ذلك كله لم يمنع ساكسو، ولا راعيه المطران أبسالون، من أن يجعل اللاتينية أداته لتوثيق تاريخ بلاده وملوكه وتدوين تاريخ الأسلاف وصنائعهم وتوريثه للأخلاف من بعده.

ساكسو النحوي وتاريخه

ليس يعرف الكثير عن حياة ساكسو، وما عُرف عنه فمجموعٌ من مصادر متعددة من بينها كتابه. يرجح أنه ولد نحو عام 1163 أو قبل ذلك وعاش سنينا بعد الانتهاء من كتابه بعد عام 1208. درس ساكسو في فرنسا، في الربع الأخير من القرن الثاني عشر، الأدب اللاتيني وتاريخ روما واطّلع على كتابات فرجيل وأوفيد وغيرهما من الشعراء والمؤرّخين وتأثّر بهم، وكان له دافع في أن تماثل بلاده الدنمرك بلاد الرومان العريقة. في الدنمرك كان ساكسو مساعد أبسالون، مطران لوند (1177-1201)، وهو أمير كنيسة قوي وأعان العائلة الملكية في لوند بسكانيا، جزء من مملكة الدنمرك سابقا، ونال ساكسو لقب ماجستير وهو يشير إلى أنّه علّم أو تعلّم في مدرسة كاثوليكية كما يبين فيشر وكارستن. وبفضل علاقته مع أبسالون أشار عليه الأخير بكتابة التاريخ، لكنه توفي قبل أن يتمّه ساكسو فأهدى عمله إلى خليفة أبسالون وقريبه أندريس سونسن، مطران لوند (1202-1223)، وإلى الملك فلاديمير الثاني الملقب بالظافر، حكم ما بين سني (1202-1241)، لأجل ذلك يُقدّر أنّ ساكسو كتب مقدّمة تاريخه ما بين 1202-1203. يكتب في مستهل تاريخه عن راعيه وحماسه لتوثيق تاريخ الدنمرك “أوقدت عادةُ تفاخر الأمم بصنائعها الشهيرة، وبهجتها في استذكار الأسلاف، حماسةَ أبسالون مطران الدنمرك لتمجيد بلادنا، وما كان ليسمح في ترك أمجادها تزول بلا توثيق أصيل يوازي قدرها. وبعد أن رفض الجميع هذه المهمة، أي جمع تاريخ الدانيّين، فقد وُضعت على عاتقي، وبفضل رعايته وإصراره المكين عَضُدَ عقلي الهزيل من أجل الشروع في هذه المهمة”. بناء على ما سبق يُرجّح أن ساسكو بدأ كتابة تاريخه بعد سنة 1188 وفرغ منه في الغالب ما بين 1208-1219. اشتهر ساكسو بعد ذلك لأهمية كتابه، أهم كتاب دنمركي في العصور الوسطى لغنى مادته وفرادتها. وأشار بعض المصادر القديمة مثل Chronica Sialandie إليه بأنه “ساكسو لقبه لونغوس (أي الطويل) وهو كاتب مشهود له بالبلاغة المطبوعة والبراعة في الكتابة، يُنبئنا ذلك في صنائع الدانيّين”. وذكره مصدر آخر، Compendium Saxonis، بأنه “نحويّ متقن للاتينية من زيلاند واسمه ساكسو”، ومن هذا المصدر نال لقب النحويّ Grammaticus ولصق به. خُلّد ذكر ساكسو عند الأجيال اللاحقة كاتبا بارع الأسلوب بقدر شهرته مؤرخا. ويذكر بيتر فيشر وكارستن أن ساكسو عُرف بملكة مفرداته الغنيّة وأسلوبه المتقن الرصين والرفيع، ومع ذلك فإنَّ كتابه بعد نحو قرنين من كتابته لا غير صار صعبَ القراءة والفهم لثراء ألفاظه وتنوع تعابيره. لكن لم يمنع ذلك من حفظ مقام رفيع له في بلاده أو أن يشيد به نظراؤه من أصحاب العقول العظيمة مثل إراسموس، رائد الحركة الإنسانية في هولندا. وكانت بلاغته ذات حدين فحين صار كتابه في القرن الرابع عشر عسر القراءة، حتى دفع أحد القراء المهرة إلى اختصاره، بقي متداولا بين أهل العلم والاختصاص لاحتوائه أخبارا وحكايات غير موجودة في النصوص الدنمركية الأخرى فاستمروا في قراءته ونسخه. وفي القرن العشرين نُشر قاموس لاتيني – لاتيني في سنة 1957 عن ألفاظ تاريخ ساكسو. في حوزتنا اليوم أقدم نسخة كاملة ومعتمدة من تاريخه، والوحيدة الكاملة، المعروفة بنسخة editio princeps of Christiern Pedersen، ويرجع تاريخها إلى سنة 1514 بباريس.

إنَّ تاريخ أمة من الأمم، وفقا لكثير من مادة كتب التاريخ القديمة، هو تاريخ ملوكها. يجتمع عند الملك حال البلاد والعباد، والصلة بالبلاد المجاورة في أوقات السلم والحرب، وجغرافية البلاد وامتدادها وتوسّعها، والقوانين المسنونة بين الناس، ثم يندرج في كلّ ذلك عادات الشعب ومعتقداته وتقاليده عامة. اعتمد ساكسو في كتابة تاريخه على منهج، نجده عند المؤرخ تاسيتوس الروماني، متمثل في أن التوثيق يكون على ثلاثة أقسام هي أصل الشعب – أرض الشعب (الموقع الجغرافي) – عادات الشعب، ثم البدء بذكر سير الملوك وممالكهم وأحوالها. وأراد من كتابه، كما بيّن في مقدمته، أن يضمن إعطاء فهم أمين للماضي لا بهرجة بلاغية زائفة. ونوَّع من مصادره ما بين مكتوبة عن بعض الأخبار أو القصائد الشفوية أو الاعتماد على ما كتبه الآيسلنديّون، لا سيما في كتبه التسعة الأولى، فنراه يشيد بمجهوداتهم ومثابرتهم، “التي فرضتها عليهم بيئتهم ومنعتهم من الانغماس في الذات، أولئك الذين كرّسوا وقتهم في تجويد معرفتنا بأعمال الآخرين مستعيضين عن الفقر بالفطنة والذكاء. وقد أرجعت النظر في مستودعهم المملوء بكنوز التاريخ المُكدّسة فأخذت قدرا كبيرا مما أودعوه ناسخا إياه في عملي، ولا أقولها هازئا، حيث وجدت ضالتي في خبر قديم أصيل الحبك والأسلوب، فنقلته جاعلا أولئك الرجال شهودي عليه”. يستهلّ ساكسو كتابه في المقدمة ببيان موقع الدنمرك في شمال أوروبا وذكر حدودها وجيرانها، ثم يشرع بعد ذلك في رواية التاريخ. وقسَّم كتابه في ستة عشر كتابا، واتّبع الأسلوب الروماني في التأليف التاريخي إذ دوّن كتبه موزعة على فقرات مرقمّة.

يبدأ الكتاب الأول عن ملك أسطوري يُدعى دان، أول ملوك الدنمرك، إليه نسب القوم واشتُق اسم البلاد، وينتهي بحقبة حكم الملك فلاديمير الأول (1131-1182) وابنه كنوت (1182-1202). شملَ تاريخ ساكسو ثلاثة أنواع من المادة التاريخية، الأولى هي الأساطير، والثانية هو التاريخ الأسطوري، وتشغل هاتان المادتان الكتب التسعة الأولى من تاريخه، وهي أكثر مادته شهرةً لتعاملها مع مواضيع وشخصيات أسطورية كثر ذكرها في في القصائد القديمة والحكايات الخرافية والسير الأسطورية لا سيما في الأدب الآيسلنديّ والأنغلوسكسونيّ. جاءت حكايات ساكسو في أسلوب بليغ شائق ولغة أدبية رفيعة، ضمّنها تعليقاته وشروحه واشتهر منها على سبيل المثال حكاية أمليث التي اقتبسها شيكسبير في كتابة أشهر مسرحياته هاملت. ونقرأ له رأيه في مسألة أصل الآلهة الإسكندنافية التي عبدتها الأقوام الشماليّة، إذ يرى ساكسو أن الآلهة الإسكندنافية هم في حقيقتهم بشرٌ بمقدرات كبيرة في السحر والشعوذة فلما خافهم الناس ألّهوهم واستغل بعضهم مقدراته في استعباد الناس. يروي ساكسو حكاية بالدر وهوثر لكن في صيغة بشرية، وهذه واحدة من أشهر الأخبار في أساطير الإسكندنافيين التي تسبق معركة موت الآلهة، راغناروك. ويقص أيضا من أخبار أودين وحكايات رفاقه الذين صاروا آلهة الآيسر، كما دوّنها الآيسلنديّون في كتاباتهم في صيغتها الأسطورية. يتشابه ساكسو في رأيه هذا مع الرأي الذي أورده المؤرخ الآيسلندي سنوري ستورلوسن، وهو من معاصريه (1179-1241)، في كتابه دائرة العالم في تاريخ ملوك النرويج وكتاب إيدا النثري3. لكن ساكسو ليس له رأي سوى أنَّ هؤلاء كانوا بشرًّا وأُلِّهوا لا غير.

مما نلحظه على أسلوب ساكسو في هذه الكتب التسعة الجملَ الطويلة والخطابات المطنبة حتى في الحوار العادي، فتبدو كأنها استعراض في البلاغة والتعبير، إذ يتكرر المعنى في جمل متتابعة بصيغ مختلفة وأمثلة متنوعة كلها تقود إلى المقصد نفسه بدون أي فائدة تذكر سوى الإطناب الممل أحيانا. وما ترك فرصة أتيحت له للتعليق على الأحداث الواقعة أو أفعال بعض الشخصيات إلا علّق عليها وأبرز صوته الناقد مدحا أو قدحا وفق ما يراه من خطأ وصواب. وما بين حين وحين يعلو فخره بالملوك الدنمركيين وولائهم لأرض الآباء لا سيما في قتال المعتدين أو سعيهم لتوسعة ممالكهم. ضمَّن ساكسو هذه الكتب قصائد شفويّة منظومة في الأصل باللغة الدنمركيّة غير أنّه ترجمها إلى اللاتينية شعرا، وسعى في أسلوبه إلى مجاراة قصائد الشعر اللاتيني. وينتقل منذ الكتاب العاشر إلى تاريخ حقيقي مع تاريخ الملك غورم ثم سفين والملك كنوت الملقّب بالعظيم، ملك الدنمرك والنرويج وإنجلترا، ثم يروي في الكتب الستة الأخيرة سير الملوك اللاحقين انتهاء بسيرة الملك فلاديمير الثاني، فضلا عن روايته سيرة راعيه المطران أبسالون وأعماله.

**

من أهم القصص الواردة في الكتب التسعة الأولى من الأساطير والتاريخ الأسطوري:

1- حكاية بالدر وهوثر.

2- حكاية أودين وأميرة روسيا لإنجاب بو لقتل هوثر.

3- حكاية رولف ابن هيلغي.

4- حكاية أمليث.

5- مغامرات إريك الحكيم في بلاط فروثي.

6- فتوحات الملك فروثي.

7- حكاية ستاركاد.

8- نشيد إنغيالد.

9- حكاية هافدان بن هارالد.

10- حكاية هاغبارث وسيغني.

11- حكاية غيرث وهافدان ناب الحرب.

12- معركة برافالا Bravalla.

13- حكاية يارميرك.

14- حكاية الملك سنيو وملكة السويد ومجاعة الدنمرك.

15- رحلة الملك غورم إلى ديار العملاق غيروث.

16- رحلة ثوركيل.

17- حكاية راغنار لوردبروك.

هوامش

1- دخلت النصرانية الدنمرك على يد القديس أغنار الذي عمّد الملك هارالد كلاك في الدنمرك سنة 826م، ثم تروى حكاية عن امتحان الحديد والنار حين حمل القس بوب حديدا ساخنا ، وشهد عليه الملك هارالد السن الأزرق وتنصّرت البلاد نحو عام 960م. تاريخ الأدب الدنمركي.

2- اللغة ابن بيئتها، تتشكل ألفاظها ومعانيها وبنيتها النحوية والصرفية في هذه البيئة وأهلها وتكتسب منهم كثيرا من سماتها ودلائلها، وانتقالها إلى بيئة أخرى مختلفة يعني مسخها وتحويرها لتناسب المتكلم الجديد، أو انمساخ المتكلم ليواكب اللغة الجديدة.

3- كتبتُ مقالة بعنوان “في أثر أودين الملك والإله الأسطوري” في إيراد ومناقشة آراء سنوري في هذا الموضوع.

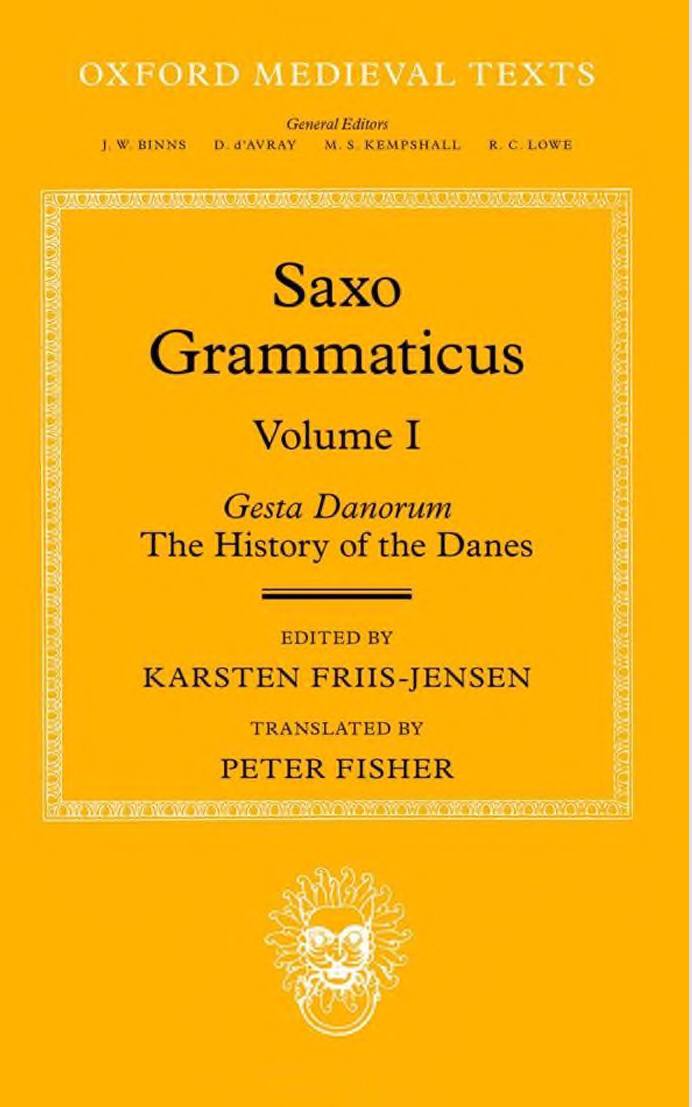

النسخة المعتمدة من الكتاب في هذه المقالة:

Gesta Danorum – Saxo Grammaticus

The History of the Danes

Edited by Karsten Friis-Jensen

Translated by Peter Fisher

Oxford University Press 2015

المراجع:

1- A History of Danish literature – 1992 by the University of Nebraska Press.